Un profondo ringraziamento a Stefano Ravaglia, sostenitore della nostra Associazione, per il suo profondo impegno nel tenere viva la memoria. Un grande ringraziamento per il seguente scritto che ci ha gentilmente inviato sulla sua visita al campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau e per essere divenuto testimone della memoria.

LA MENZOGNA DI FERRO

Il mio viaggio ad Auschwitz e Birkenau – Stefano Ravaglia

Prologo

Il paesaggio circostante sarebbe più consono per una gita fuori porta. Tovaglie, ceste piene di leccornie, e la voglia di godersi questa assolata giornata di inizio luglio. Attraversiamo la campagna fuori da Cracovia, il giallo ocra del grano si mischia alle coltivazioni di ortaggi di un verde brillante. A intervalli regolari, case, tante, tetti spioventi tendenti al rosso e grandi balconi. Alberi, boschi, cespugli, qua e là qualche giardino in fiore. Ma lo schermo pieghevole che staziona in alto, appeso al soffitto davanti a me, non ha colore. Nessun prato verde, nessuna valle sconfinata. Immagini di perdizione, dolore, morte, abbandono, riprese scellerate di persone vestite di un pigiama a righe. Guardare fuori, osservare il trionfo della natura e poi alzare lo sguardo e trovarsi il volto scavato di un signore di 42 anni che in realtà ne dimostra una sessantina, è un brusco contrasto che riporta l’attenzione sul vero significato di questo tragitto. Sono su quello che non è un vero e proprio pullmino ma un furgone adibito come tale, nero, con sedili in pelle nera, che alle 8:10, con cinque minuti di anticipo, mi ha atteso fuori dall’albergo per portarmi a visitare il complesso dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Oltre all’attesa condita da un pizzico di ansia per ciò che sto per vedere, ho riflettuto molto nei giorni precedenti sui crismi di questo viaggio. Su un comodo sedile, con un gentile conducente, un giovane ragazzo polacco dai capelli a spazzola, su un mezzo confortevole, insieme ad altri visitatori come me che stanno seguendo in religioso silenzio quel documentario proiettato sopra le nostre teste. L’unica voce che si sente, delicata ma costante, è quella del narratore che snocciola in inglese la terribile parabola della deportazione di massa durante il secondo conflitto mondiale. La mente e il cuore sono attraversati quasi da un certo imbarazzo se penso che questi stessi chilometri sono stati percorsi da migliaia di innocenti come noi, ma su vagoni piombati, senza acqua o assistenza, senza nemmeno finestrini grandi abbastanza da poter scorgere quella campagna fatta di grano e coltivazioni che in quei giorni probabilmente somigliava più a una desolante e vasta pianura muta e grigia, come il cielo che la sovrastava. Non c’erano colori in quei giorni, quelle rotaie su cui sferragliavano vagoni che partivano pieni e tornavano vuoti, avevano come unica destinazione il vuoto stesso, il confine tra la vita e la morte, il capolinea della speranza. Viaggi estenuanti, che duravano una settimana nel migliore dei casi, mentre noi, dopo un’ora e mezza, saremo già a destinazione. Ci sono arrivato “preparato” qui. Perché forse è meglio indottrinarsi un po’ prima di giungere in un luogo che potrebbe stravolgere il tuo modo di vedere le cose. E’ stato un anno in cui ho approfondito e analizzato costantemente il tema dell’Olocausto. L’ho vivisezionato, scomposto, mi è entrato dentro. Sin da quei tre giorni a Berlino in solitaria, in cui ho passato il mio sguardo attento sulla “topografia del terrore”, un sito a cielo aperto nel luogo dove una volta sorgeva il quartier generale della Gestapo, che con foto e documenti esposti in pannelli di vetro racconta l’ascesa dello scellerato partito nazista e di tutte le sue barbariche conseguenze. Ho preso in mano libri, letto articoli. Sono stato a Roma, in via Torquato Tasso, sede centrale dell’occupazione tedesca della Capitale tra il 1943 e il 1944. Cruda, diretta, la testimonianza. Un palazzo di quattro piani, se non ricordo male, dove prigionieri e dissidenti venivano rinchiusi in piccole stanze, torturati, interrogati, persone spogliate di ogni dignità contro le quali si accaniva quel perentorio e duro accento tedesco. C’è una grande stanza che ospita una mostra sull’eccidio delle Fosse Ardeatine, c’è il generatore elettrico che è ancora quello di quegli anni, così come le porte con gli spioncini, i rozzi lavandini, le sbieche scritte di fortuna che i reclusi provavano a tracciare con le loro mani disperate sui muri di quelle cellette. Ho sfogliato le pagine di Primo Levi, mi sono chiesto Se questo è un uomo, ho ripercorso il tortuoso viaggio di ritorno con La Tregua e ho capito la psicologia e le dinamiche di comportamento nei lager con la sua opera a mio avviso più riuscita, I sommersi e i salvati. E mi sono innamorato di Anna. Non una ragazza qualsiasi che si può incontrare fuori dalla scuola, o, per quelli più grandicelli come me, una sera in discoteca, ma una ragazzina già adulta che per due anni non ha potuto quasi mai vedere la luce del sole dalle finestre serrate del suo nascondiglio a Prinsengracht numero 263. Sono trascorsi quattro mesi da quel viaggio ad Amsterdam in cui, una assolata mattina di marzo, durante le festività pasquali, quei locali sinistri e ora vuoti ai quali si accede tramite un paio di vertiginose scale, li visitai anche io. Il diario di Anna Frank è personalmente il libro che mi ha colpito di più, perché, nonostante il finale amaro, regala emozioni, sensazioni e colpi di scena certamente particolari rispetto alle altre storie, tutte di pari valore e dignità, che la persecuzione degli ebrei ha portato alla luce. Ecco, oggi, su questo pullmino da non più di sedici posti, rivivo quell’attesa, quella sana e mai spasmodica curiosità, quel bisogno di essere testimone che attraversava i miei pensieri in Olanda. Amsterdam e Oświęcim, Primo, Anna, Eva e Miriam, o Andra e Tatiana. Tutti nomi che oggi sentiremo nominare, ma non posso ancora saperlo. C’è il sole qui, come c’era quel mattino ad Amsterdam. Almeno, nei momenti solenni del ricordo e della testimonianza, la luce torna a splendere.

Il paesaggio circostante sarebbe più consono per una gita fuori porta. Tovaglie, ceste piene di leccornie, e la voglia di godersi questa assolata giornata di inizio luglio. Attraversiamo la campagna fuori da Cracovia, il giallo ocra del grano si mischia alle coltivazioni di ortaggi di un verde brillante. A intervalli regolari, case, tante, tetti spioventi tendenti al rosso e grandi balconi. Alberi, boschi, cespugli, qua e là qualche giardino in fiore. Ma lo schermo pieghevole che staziona in alto, appeso al soffitto davanti a me, non ha colore. Nessun prato verde, nessuna valle sconfinata. Immagini di perdizione, dolore, morte, abbandono, riprese scellerate di persone vestite di un pigiama a righe. Guardare fuori, osservare il trionfo della natura e poi alzare lo sguardo e trovarsi il volto scavato di un signore di 42 anni che in realtà ne dimostra una sessantina, è un brusco contrasto che riporta l’attenzione sul vero significato di questo tragitto. Sono su quello che non è un vero e proprio pullmino ma un furgone adibito come tale, nero, con sedili in pelle nera, che alle 8:10, con cinque minuti di anticipo, mi ha atteso fuori dall’albergo per portarmi a visitare il complesso dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Oltre all’attesa condita da un pizzico di ansia per ciò che sto per vedere, ho riflettuto molto nei giorni precedenti sui crismi di questo viaggio. Su un comodo sedile, con un gentile conducente, un giovane ragazzo polacco dai capelli a spazzola, su un mezzo confortevole, insieme ad altri visitatori come me che stanno seguendo in religioso silenzio quel documentario proiettato sopra le nostre teste. L’unica voce che si sente, delicata ma costante, è quella del narratore che snocciola in inglese la terribile parabola della deportazione di massa durante il secondo conflitto mondiale. La mente e il cuore sono attraversati quasi da un certo imbarazzo se penso che questi stessi chilometri sono stati percorsi da migliaia di innocenti come noi, ma su vagoni piombati, senza acqua o assistenza, senza nemmeno finestrini grandi abbastanza da poter scorgere quella campagna fatta di grano e coltivazioni che in quei giorni probabilmente somigliava più a una desolante e vasta pianura muta e grigia, come il cielo che la sovrastava. Non c’erano colori in quei giorni, quelle rotaie su cui sferragliavano vagoni che partivano pieni e tornavano vuoti, avevano come unica destinazione il vuoto stesso, il confine tra la vita e la morte, il capolinea della speranza. Viaggi estenuanti, che duravano una settimana nel migliore dei casi, mentre noi, dopo un’ora e mezza, saremo già a destinazione. Ci sono arrivato “preparato” qui. Perché forse è meglio indottrinarsi un po’ prima di giungere in un luogo che potrebbe stravolgere il tuo modo di vedere le cose. E’ stato un anno in cui ho approfondito e analizzato costantemente il tema dell’Olocausto. L’ho vivisezionato, scomposto, mi è entrato dentro. Sin da quei tre giorni a Berlino in solitaria, in cui ho passato il mio sguardo attento sulla “topografia del terrore”, un sito a cielo aperto nel luogo dove una volta sorgeva il quartier generale della Gestapo, che con foto e documenti esposti in pannelli di vetro racconta l’ascesa dello scellerato partito nazista e di tutte le sue barbariche conseguenze. Ho preso in mano libri, letto articoli. Sono stato a Roma, in via Torquato Tasso, sede centrale dell’occupazione tedesca della Capitale tra il 1943 e il 1944. Cruda, diretta, la testimonianza. Un palazzo di quattro piani, se non ricordo male, dove prigionieri e dissidenti venivano rinchiusi in piccole stanze, torturati, interrogati, persone spogliate di ogni dignità contro le quali si accaniva quel perentorio e duro accento tedesco. C’è una grande stanza che ospita una mostra sull’eccidio delle Fosse Ardeatine, c’è il generatore elettrico che è ancora quello di quegli anni, così come le porte con gli spioncini, i rozzi lavandini, le sbieche scritte di fortuna che i reclusi provavano a tracciare con le loro mani disperate sui muri di quelle cellette. Ho sfogliato le pagine di Primo Levi, mi sono chiesto Se questo è un uomo, ho ripercorso il tortuoso viaggio di ritorno con La Tregua e ho capito la psicologia e le dinamiche di comportamento nei lager con la sua opera a mio avviso più riuscita, I sommersi e i salvati. E mi sono innamorato di Anna. Non una ragazza qualsiasi che si può incontrare fuori dalla scuola, o, per quelli più grandicelli come me, una sera in discoteca, ma una ragazzina già adulta che per due anni non ha potuto quasi mai vedere la luce del sole dalle finestre serrate del suo nascondiglio a Prinsengracht numero 263. Sono trascorsi quattro mesi da quel viaggio ad Amsterdam in cui, una assolata mattina di marzo, durante le festività pasquali, quei locali sinistri e ora vuoti ai quali si accede tramite un paio di vertiginose scale, li visitai anche io. Il diario di Anna Frank è personalmente il libro che mi ha colpito di più, perché, nonostante il finale amaro, regala emozioni, sensazioni e colpi di scena certamente particolari rispetto alle altre storie, tutte di pari valore e dignità, che la persecuzione degli ebrei ha portato alla luce. Ecco, oggi, su questo pullmino da non più di sedici posti, rivivo quell’attesa, quella sana e mai spasmodica curiosità, quel bisogno di essere testimone che attraversava i miei pensieri in Olanda. Amsterdam e Oświęcim, Primo, Anna, Eva e Miriam, o Andra e Tatiana. Tutti nomi che oggi sentiremo nominare, ma non posso ancora saperlo. C’è il sole qui, come c’era quel mattino ad Amsterdam. Almeno, nei momenti solenni del ricordo e della testimonianza, la luce torna a splendere.

Auschwitz I - campo base

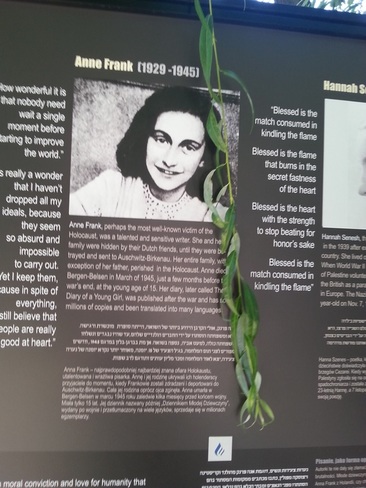

Ci fermiamo in un grande parcheggio. Intorno a noi altri pullman, macchine e via vai di persone. Non è consentito mangiare all’interno del campo, e io che il giorno prima avevo acquistato appositamente una sacca dentro cui riporre qualche snack, sono costretto ad armarmi del mio solo marsupio. Seguiamo il ragazzo dai capelli a spazzola (il nome proprio non lo ricordo e non credo di averlo mai nemmeno chiesto) percorriamo un viale alberato. Notiamo subito, sulla destra, una fila di pannelli. Ci poso sopra lo sguardo di sfuggita, non è previsto al momento fermarsi e osservare, magari lo faremo a fine visita. Manco a dirlo, la mia attenzione è rapita dal pannello su cui è stampato il volto sorridente di Anna Frank. Ma, come detto, non si può indugiare e così quando il nostro autista ci riunisce intorno a lui per spiegarci logisticamente come funzionerà la visita in uno spiazzo adiacente all’ingresso, lo ascoltiamo con attenzione. Ci dice che la visita durerà un paio d’ore, che da quella parte potremmo prendere il bus per Birkenau (è circa tre chilometri distante da Auschwitz), seconda tranche della nostra visita, dove lui ci aspetterà per riportarci a Cracovia. Stavolta è tutto vero. Non ci sono finte promesse come “Rivedrete i vostri familiari all’interno del campo”, “Prima però fate una doccia”, “Non vi preoccupate, vi piacerà qui”. La mia mente infatti nel frattempo vive una sorta di parallelismo: penso a ciò che accadeva in questi stessi metri quadrati più di settant’anni fa. Nessuna guida da seguire, nessuna sacca o zainetto da portar all’interno. O meglio, grosse e scure valigie c’erano, fatte preparare subdolamente dai gerarchi che bussavano a notte fonda o all’alba di casa in casa, in tante città d’Europa, per estrarre famiglie disperate e innocenti dal loro nido e condurle verso il nulla. Valigie che appena i malcapitati scendevano da quei vagoni piombati, venivano immediatamente confiscate. La direzione da seguire oggi è quella che ci porta al punto in cui attendiamo la nostra guida, e non verso gli spogliatoi o le camere a gas verso cui venivano indirizzati i prigionieri a seconda che il braccio dell’ufficiale preposto indicasse destra o sinistra. La maggior parte erano anziani e bambini, braccia completamente inutili all’impietoso lavoro che attendeva i detenuti. Che imponente organizzazione, quante persone intorno a noi. Attraversiamo un metal-detector, ritiriamo audio-guide e cuffiette, ci appiccichiamo addosso un’etichetta rossa (c’è scritto ITALIANO) che è irrisoria in confronto a quei terribili numeri marchiati sulle braccia dei deportati; spingiamo un po’ con la mano e un po’ con il bacino il tornello girevole, l’ultimo “step” prima di trovarci faccia a faccia con quella grande menzogna di ferro che sovrasta l’ingresso: ARBEIT MACHT FREI. O meglio, non vi siamo proprio così vicini, la scorgiamo in lontananza. Prima deve arrivare chi ci prenderà per mano in questa visita. E arriva. Si chiama Michele, camicia azzurra, pantalone lungo, scarpe comode come le nostre, pur nella sua impeccabile professionalità, perché ci sarà da camminare molto. E’ un signore di mezza età, abbastanza magro, buon aspetto, giovanile nei modi e in quel carisma che scopriremo essere una dote fondamentale se si deve portare quotidianamente in giro centinaia e centinaia di persone in questi seriosi e solenni sentieri. All’altezza del colletto di quella camicia spunta un microfono, ci spiega come accendere i nostri dispositivi in tal modo che sentiremo la sua voce irradiarsi nelle nostre orecchie. Dopo aver accennato un “Mi sentite?”, ecco le sue prime parole, che mi colpiscono immediatamente: “Questa non è un’attrazione turistica. Questo è un cimitero. Un cimitero senza tombe. Per cui cerchiamo di comportarci in modo consono”. Ricorda che è consentito fotografare, ma senza flash. Dovrà ripeterlo più volte,alcuni non hanno recepito il messaggio.Il nostro gruppo è misto. Una coppia adulta, una famiglia con un bimbo che non avrà più di due anni, qualche signora avanti con l’età, io e il mio amico, e una bambina con la madre. Lei è un po’ più grandicella. Si chiama Azzurra, non piange e nel suo silenzio educato misto a timidezza, ascolta con attenzione ogni parola. E’ sempre la prima a seguire Michele, in testa al gruppo. Ha in mano un ombrello rosso, mi chiedo a cosa serva dato il sole alto e il caldo quasi opprimente, e di tanto in tanto subirà i rimbrotti della madre non appena, inavvertitamente, finirà per urtare qualcuno con la punta legnosa dell’oggetto. Adesso ci siamo, sotto a quella scritta: sotto di noi scricchiola la ghiaia calpestata dai nostri passi, e “Il lavoro rende liberi” passa sopra le nostre teste. A sinistra, subito la baracca, termine che ricorre spesso quando si parla dei campi di concentramento, dell’ufficiale SS preposto al comando del campo. Poi volgiamo lo sguardo a sinistra. Michele ci arresta e ci intima di guardare una foto. E’ lì, in bianco e nero, una delle tante che vedremo oggi. Siamo dinnanzi a un edificio in muratura che ha un prolungamento in mattoni. Quest’ultimo è la cucina del campo. L’edificio accanto invece una volta era in legno, e adesso è di cemento. E lo scorgiamo in legno in quella foto: ai piedi di esso, suona un’orchestra. No, non ci siamo completamente rincitrulliti, a pochi passi da quella scritta infame, alcuni musicisti prigionieri del campo erano costretti a suonare canti folkloristici tedeschi. Eccoli ritratti là, con gli strumenti in mano e addirittura uno stuolo di persone intorno ad ascoltarli. La didascalia della foto recita che suonando anche alcune marce, il ritmo aiutava i prigionieri a restare al passo, quando andavano e tornavano dal duro lavoro, facilitando il lavoro dei gerarchi nazisti che dovevano contarli. E’ come una grande processione questa visita. Il verde in cui è immerso il campo inganna. Dà una sensazione di pace, di serenità, che stride con l’orrore passato da queste parti. E’ la volta dei “blocchi”. I blocchi sono stanzoni sostanzialmente vuoti ma con le pareti che parlano; ci sono stufe edificate in piastrelle di ceramica ma che erano lì solo per alimentare il beffardo gioco dell’illusione, poiché non esisteva alcun riscaldamento all’interno del campo, eccetto nel blocco undici. Partiamo dal numero 15. Qui si narra l’arrivo dei deportati. Illustrazioni enormi appese ai muri raccontano di gente che sta scendendo da quei vagoni piombati. Provengono dall’Ungheria. Un modellino di uno di questi vagoni è stato fabbricato volutamente con uno squarcio: al suo interno si può notare quanto e come erano stipate queste persone. Gli unici arredamenti in queste stanze sono dei tavolini tutto intorno, sui quali sono sdraiati documenti, tanti documenti, protetti dalla trasparenza del vetro. Liste e telegrammi. Elenchi fitti di persone che altro non erano che oggetti, manodopera gratuita per lo sfruttamento e poi oggetti di sterminio. Mi colpisce una lista in particolare: battuta con una macchina da scrivere, ci sono delle piccole spunte a fianco di ogni nome. Fatte con una penna rossa. Come quando si va a fare la spesa, no? Un elenco di cose da acquistare, una volta fatto, via. Spuntiamolo. Non mi serve più sapere che sia in quell’elenco. Michele usa spesso due parole: “Nuova vita”. Verso una nuova vita. Per la loro nuova vita. A questo erano stati indottrinati quegli innocenti, illusi di poter fare armi e bagagli e partire alla volta di un Eldorado. Alla volta di nuove speranze, ignari che una volta chiuso il portello di quel vagone scrauso, non avrebbero mai più rivisto casa se non in rarissimi eventi miracolosi di sopravvivenza. Comincio a rendermi conto fortemente che questo è il luogo dei paradossi. Come quest’altra immagine, davanti alla quale ci fermiamo tutti e alziamo gli occhi. Un gruppo di prigionieri ordinatamente in fila, giù dai consueti vagoni. Tra loro, c’è una donna, indossa un lungo cappotto scuro, ha la testa leggermente inclinata a destra e gli occhi rivolti verso l’obbiettivo. E sorride. Non accenna un sorriso, sorride. La forza d’animo di questa persona consapevole di essere perduta ha avuto comunque un sopravvento tale da guardare negli occhi l’orrore che la attende e sorridergli in faccia? O è pura e semplice ingenuità? La signora sta sul serio pensando alla nuova vita che la attende credendoci con tutta sé stessa?

Capelli grigi. Un bastone a sorreggerlo. Si capisce quasi subito che questo signore non vedrà il sorgere della prossima ora a Birkenau. Altra foto, e quel braccio a cui accennavo all’inizio. Aperto verso destra. L’ufficiale nazista non lascia spazio a interpretazioni: al termine della lunga fila, che in questa nuova foto compare solo in parte, c’è il tuo destino. Destra, camera a gas. Non sapremo mai nome e cognome di questo signore, così come ancora attualmente non si conoscono milioni di nomi e cognomi di quegli anni infami. Ma percorreremo, più tardi, a Birkenau, le sue stesse orme. La foto è scattata molto presumibilmente da uno dei convogli, da parte degli stessi gerarchi. Mentre Michele parla, ci si può guardare intorno. La voce, come detto, arriva precisa nelle nostre orecchie anche se ci troviamo a qualche metro di distanza. Così scelgo di affacciarmi da una delle finestre. Tutte aperte, è luglio. Appoggio gli avambracci sul davanzale e guardo fuori. Provo a immaginarmi il via vai di mezzi, le urla in un rigido tedesco, i rumori tetri del campo. Non vedo altro che ulteriori edifici in muratura. Come un grande complesso residenziale. Adesso siamo al secondo piano del blocco. Si sale le scale per arrivarci e bisogna stare a sinistra perché mentre saliamo sta scendendo una comitiva di spagnoli. Per un attimo voglio sentire cosa c’è fuori dalle cuffie. Me le tolgo per un istante e sento il silenzio. Decine di persone che procedono lente, senza bisogno di parlare, perché si ascolta tutto con le cuffie. Cosicché, fuori da esse, tutto intorno, non ci sia bisogno di parlare ma solo di sentire. Una metafora: nella vita di ogni giorno sarebbe opportuno ascoltare molto di più che parlare.

“Azzurra secondo te ci sono degli oggetti qui? Secondo me no”. La mascotte del gruppo sostiene invece di sì. Siamo nel lungo corridoio di uno dei piani del blocco. Tutt’intorno a noi foto incorniciate con grande precisione e poste una a fianco all’altra su più file. Siamo però appena passati dinnanzi a un altro tipo di immagine, quella dei molti pettini e spazzole accatastati, che ritroveremo anche in versione tridimensionale in una delle tante teche che parlano molto di più di quanto potrebbe fare Michele e davanti alle quali non c’è altra via che rimanere in silenzio. “Qui non ci sono oggetti. Solo… cosa, secondo te, Azzurra? Solo… persone”.Michele prende ad esempio alcune di quelle foto. Parla di un padre e dei suoi due figli. Sono morti a poca distanza l’uno dall’altro. Leggere le date di arrivo nel campo e di morte è l’emblema di cosa significasse essere reclusi qui. Due settimane, un mese, pochi mesi. “Purtroppo se ne sono andati prima i due figli, e poi lui. Questo padre ha dovuto assistere alla scomparsa dei suoi figli”.Continuiamo l’incedere cauto e felpato della nostra visita. Occhiali, tutti aggrovigliati tra loro, in un’altra teca. Un plastico, enorme, bianco, anch’esso protetto dal vetro. Qui tutto è protetto dal vetro. Illustra senza troppi fronzoli il percorso della fine: spogliatoi-camera a gas-forni. Anche questo plastico ha delle spaccature, degli squarci tali da vedere al loro interno la catasta di persone abilmente ricreata che non lascia spazio a interpretazioni. Ognuno dei deportati era contraddistinto da dei triangoli. Prigionieri politici, ebrei, sovversivi, omosessuali. Ognuno aveva una marcatura di un colore diverso sui vestiti che portava. C’è una lista dettagliata su di un altro tavolino che lo spiega in modo esauriente. E’ un luogo questo in cui parlano gli oggetti. Miriadi di scodelle, piatti, tutti di colori diversi. Sembra che beffardamente la storia spruzzi su Auschwitz un po’ di colore, tonalità accese ma che perdono brillantezza se pensiamo al significato, o meglio, al non-significato di tutto questo. Si torna all’oscurità quando vediamo gabbie di vetro con racchiusi pettini, spazzole e pennelli da barba di colore marrone. Ancor più sconcertante vedere cucchiaini, forbici e... grattugie. Sì, quelle per il formaggio. Grigie ma tutto sommato ben conservate. E si torna al marrone quando entriamo nella sala delle scarpe e delle valigie. Ricordate? Quelle preparate da qualche parte in Francia, Olanda, Ungheria o Polonia, e finite ora lì, ai piedi di una montagna più grande, quella delle scarpe. Primo Levi scriveva che “la morte inizia dalle scarpe”. Si buttava all’aria le proprie calzature con cui si era partiti, e si dovevano indossare scomodissimi zoccoli o calzature che provocavano vesciche, tagli ed escoriazioni fatali. Non c’erano condizioni igieniche adeguate, non c’era possibilità di uscirne vivi quando ti procuravi qualche danno alla pelle. “Bastava un piccolo taglio, si infettava e capivi a cosa eri destinato”, conferma Michele. Niente ha più forza evocativa e comunicativa però dei pigiami. Delle vesti, degli stracci, chiamateli come volete. Di quegli indumenti a righe, bianche e scure, che toglievano al deportato gli ultimi scampoli di dignità, un lavoro già iniziato da quel numero sul braccio e dalla rasatura dei capelli. Ce ne sono diverse esposte, insieme a quelle scomode scarpe che descrivevo prima. Giungiamo poi davanti a una pila di barattoli. Vuoti. C’è un teschio sopra. E’ lo Zyklon B, il gas in cristalli che mieteva vittime nelle camere a gas a giro continuo. “Alla temperatura di 27-28 gradi, il calore faceva sprigionare da questa specie di sassolini il cianuro letale”. Michele non poteva essere più diretto. C’è un barattolo a sé stante, rovesciato su un panno e queste minuscole pietruzze sparse davanti ad esso. I barattoli vuoti furono trovati a guerra finita, ma ve n’erano altri ancora pieni pronti ad essere utilizzati. Poi ritorna il concetto di nuova vita. Michele dice: “Se pregavo nella vita di prima, potrò farlo anche in questa nuova. Ecco perché qui vedete esposti questi scialli da preghiera. Sono uno strumento tipico che gli ebrei indossano nei momenti di raccoglimento. E naturalmente, molti di loro lo avevano portato anche qua”. Dimenticavo. Se si sale su un treno di norma si paga un biglietto. Ce ne sono tre, originali, esposti e racchiusi dentro un altro tavolino. Accadeva anche questo. Siamo al momento dei capelli. Tonnellate di capelli esposti in una sala dentro cui è assolutamente vietato fotografare o riprendere. Lunghe trecce, chiome lisce, brutalmente sottratte alle donne del campo. Non credo occorra aggiungere molto altro. E poi ancora, la riproduzione del lauto pasto (lasciate che faccia capolino un minimo di ironia) che spettava ai detenuti. Una brodaglia simile al caffè al mattino, una zuppa con qualcosa di avariato dentro per pranzo e un cubo di pane duro per cena. Che molti spesso conservavano per quella specie di surrogato della mattina seguente. Non più di 1.300-1.700 calorie giornaliere, a fronte di un fabbisogno, per un essere umano che deve lavorare a quei ritmi, di almeno 2.000 calorie. E’ la stanza della fame quella che stiamo visitando adesso. Di questa misera razione di cibo che rendeva scheletri ricoperti di pelle degli esseri umani che fino a pochi anni prima erano vivi, pieni, sorridenti e socialmente utili. Che avevano una dignità, una famiglia, che erano persone ancor prima che avvocati, medici, chimici, studenti eccetera eccetera. E che ora sono ridotti a fuscelli sul baratro della fine, come dimostrano nuove gigantografie, questa volta scattate dopo la liberazione del campo, smagriti all’inverosimili e bisognosi di essere di nuovo svezzati, come dei neonati. Poi ci sono i bambini. Un altro capitolo amaro della storia di Auschwitz e Birkenau. Una parete, tante foto, vestitini, oggetti. La maggior parte veniva immediatamente mandata alla camera a gas, altri avrebbero fatto una brutta fine più tardi se fossero finiti nelle mani di Joseph Mengele. E qui bisogna soffermarsi. Ad Auschwitz come detto parlano gli oggetti e le storie. Il macabro totale dell’Olocausto è la singola somma di struggenti storie di persone. Come quelle di Eva e Miriam Kor, quattro e sei anni. Sono ritratte in una foto, nelle prime file di un lungo corteo di prigionieri. Si tengono per mano. Entreranno poco più tardi in una camera a gas, non si sa quanto consapevoli della loro fine imminente. Le parole di Michele, non possono che descrivere meglio di qualunque altro scritto ciò che successe dopo: “Per qualche misterioso motivo lo Zyklon B non era in quel momento disponibile. Dopo una decina di minuti, i prigionieri vennero fatti uscire e riportati alle loro baracche. Eva e Miriam sopravvissero. Miriam non c’è più, Eva invece è viva e vegeta. Siete stati sfortunati. Se venivate domani o mercoledì, l’avreste trovata qui. E sapete che fa quando viene? Prende una seggiola, si siede, indica sé stessa in questa foto e dice: ‘Questa sono io’”.

Usciamo. Siamo di nuovo all’esterno. “Quella che vedete in alto è la bandiera del deportato”. E’ diversa dalle bandiere comuni, è molto alta e stretta, non di forma rettangolare. Siamo di nuovo usciti all’esterno, il vento che soffia incessante e concede una tregua dal caldo, fa sventolare fieramente quel drappo. E’ a righe bianche e blu, come quegli assurdi pigiami. Il muro che chiude il cortile delle esecuzioni, ha qualche fiore e una corona funebre appoggiata ad esso. Michele esorta: “Adesso spengo il mio apparecchio per trenta secondi. Trenta secondi di silenzio non hanno mai fatto male a nessuno”. Non faranno male. Era qui che si consumavano le più trucide esecuzioni da parte dei tedeschi. Su di un lato possiamo scorgere le finestre completamente sbarrate del blocco dieci, sull’altro quelle murate nella parte alta del blocco undici. Non si doveva sapere, non si doveva vedere. Al contrario della “forca collettiva” che staziona più o meno al centro del campo, dove tutti potevano scorgere coloro che venivano giustiziati, magari durante un appello, con i prigionieri costretti in piedi per ore finché i conti dei vivi e quelli dei morti non tornavano, in questo luogo sembra ancora viva invece l’omertà.Ci sono dei pali lungo i lati del cortile. “Vi si appendeva il prigioniero legandolo dai polsi, e naturalmente si slogava le spalle. Quindi inabile al lavoro, quindi subito ucciso”. Come faccia Michele a pronunciare in modo così asciutto e distaccato queste parole, resta ancora per me un mistero. C’è una bambina bionda, coi capelli legati, che guarda quel muro da un angolo, e tutte quelle corone di fiori ad esso adagiate.

“Azzurra secondo te ci sono degli oggetti qui? Secondo me no”. La mascotte del gruppo sostiene invece di sì. Siamo nel lungo corridoio di uno dei piani del blocco. Tutt’intorno a noi foto incorniciate con grande precisione e poste una a fianco all’altra su più file. Siamo però appena passati dinnanzi a un altro tipo di immagine, quella dei molti pettini e spazzole accatastati, che ritroveremo anche in versione tridimensionale in una delle tante teche che parlano molto di più di quanto potrebbe fare Michele e davanti alle quali non c’è altra via che rimanere in silenzio. “Qui non ci sono oggetti. Solo… cosa, secondo te, Azzurra? Solo… persone”.Michele prende ad esempio alcune di quelle foto. Parla di un padre e dei suoi due figli. Sono morti a poca distanza l’uno dall’altro. Leggere le date di arrivo nel campo e di morte è l’emblema di cosa significasse essere reclusi qui. Due settimane, un mese, pochi mesi. “Purtroppo se ne sono andati prima i due figli, e poi lui. Questo padre ha dovuto assistere alla scomparsa dei suoi figli”.Continuiamo l’incedere cauto e felpato della nostra visita. Occhiali, tutti aggrovigliati tra loro, in un’altra teca. Un plastico, enorme, bianco, anch’esso protetto dal vetro. Qui tutto è protetto dal vetro. Illustra senza troppi fronzoli il percorso della fine: spogliatoi-camera a gas-forni. Anche questo plastico ha delle spaccature, degli squarci tali da vedere al loro interno la catasta di persone abilmente ricreata che non lascia spazio a interpretazioni. Ognuno dei deportati era contraddistinto da dei triangoli. Prigionieri politici, ebrei, sovversivi, omosessuali. Ognuno aveva una marcatura di un colore diverso sui vestiti che portava. C’è una lista dettagliata su di un altro tavolino che lo spiega in modo esauriente. E’ un luogo questo in cui parlano gli oggetti. Miriadi di scodelle, piatti, tutti di colori diversi. Sembra che beffardamente la storia spruzzi su Auschwitz un po’ di colore, tonalità accese ma che perdono brillantezza se pensiamo al significato, o meglio, al non-significato di tutto questo. Si torna all’oscurità quando vediamo gabbie di vetro con racchiusi pettini, spazzole e pennelli da barba di colore marrone. Ancor più sconcertante vedere cucchiaini, forbici e... grattugie. Sì, quelle per il formaggio. Grigie ma tutto sommato ben conservate. E si torna al marrone quando entriamo nella sala delle scarpe e delle valigie. Ricordate? Quelle preparate da qualche parte in Francia, Olanda, Ungheria o Polonia, e finite ora lì, ai piedi di una montagna più grande, quella delle scarpe. Primo Levi scriveva che “la morte inizia dalle scarpe”. Si buttava all’aria le proprie calzature con cui si era partiti, e si dovevano indossare scomodissimi zoccoli o calzature che provocavano vesciche, tagli ed escoriazioni fatali. Non c’erano condizioni igieniche adeguate, non c’era possibilità di uscirne vivi quando ti procuravi qualche danno alla pelle. “Bastava un piccolo taglio, si infettava e capivi a cosa eri destinato”, conferma Michele. Niente ha più forza evocativa e comunicativa però dei pigiami. Delle vesti, degli stracci, chiamateli come volete. Di quegli indumenti a righe, bianche e scure, che toglievano al deportato gli ultimi scampoli di dignità, un lavoro già iniziato da quel numero sul braccio e dalla rasatura dei capelli. Ce ne sono diverse esposte, insieme a quelle scomode scarpe che descrivevo prima. Giungiamo poi davanti a una pila di barattoli. Vuoti. C’è un teschio sopra. E’ lo Zyklon B, il gas in cristalli che mieteva vittime nelle camere a gas a giro continuo. “Alla temperatura di 27-28 gradi, il calore faceva sprigionare da questa specie di sassolini il cianuro letale”. Michele non poteva essere più diretto. C’è un barattolo a sé stante, rovesciato su un panno e queste minuscole pietruzze sparse davanti ad esso. I barattoli vuoti furono trovati a guerra finita, ma ve n’erano altri ancora pieni pronti ad essere utilizzati. Poi ritorna il concetto di nuova vita. Michele dice: “Se pregavo nella vita di prima, potrò farlo anche in questa nuova. Ecco perché qui vedete esposti questi scialli da preghiera. Sono uno strumento tipico che gli ebrei indossano nei momenti di raccoglimento. E naturalmente, molti di loro lo avevano portato anche qua”. Dimenticavo. Se si sale su un treno di norma si paga un biglietto. Ce ne sono tre, originali, esposti e racchiusi dentro un altro tavolino. Accadeva anche questo. Siamo al momento dei capelli. Tonnellate di capelli esposti in una sala dentro cui è assolutamente vietato fotografare o riprendere. Lunghe trecce, chiome lisce, brutalmente sottratte alle donne del campo. Non credo occorra aggiungere molto altro. E poi ancora, la riproduzione del lauto pasto (lasciate che faccia capolino un minimo di ironia) che spettava ai detenuti. Una brodaglia simile al caffè al mattino, una zuppa con qualcosa di avariato dentro per pranzo e un cubo di pane duro per cena. Che molti spesso conservavano per quella specie di surrogato della mattina seguente. Non più di 1.300-1.700 calorie giornaliere, a fronte di un fabbisogno, per un essere umano che deve lavorare a quei ritmi, di almeno 2.000 calorie. E’ la stanza della fame quella che stiamo visitando adesso. Di questa misera razione di cibo che rendeva scheletri ricoperti di pelle degli esseri umani che fino a pochi anni prima erano vivi, pieni, sorridenti e socialmente utili. Che avevano una dignità, una famiglia, che erano persone ancor prima che avvocati, medici, chimici, studenti eccetera eccetera. E che ora sono ridotti a fuscelli sul baratro della fine, come dimostrano nuove gigantografie, questa volta scattate dopo la liberazione del campo, smagriti all’inverosimili e bisognosi di essere di nuovo svezzati, come dei neonati. Poi ci sono i bambini. Un altro capitolo amaro della storia di Auschwitz e Birkenau. Una parete, tante foto, vestitini, oggetti. La maggior parte veniva immediatamente mandata alla camera a gas, altri avrebbero fatto una brutta fine più tardi se fossero finiti nelle mani di Joseph Mengele. E qui bisogna soffermarsi. Ad Auschwitz come detto parlano gli oggetti e le storie. Il macabro totale dell’Olocausto è la singola somma di struggenti storie di persone. Come quelle di Eva e Miriam Kor, quattro e sei anni. Sono ritratte in una foto, nelle prime file di un lungo corteo di prigionieri. Si tengono per mano. Entreranno poco più tardi in una camera a gas, non si sa quanto consapevoli della loro fine imminente. Le parole di Michele, non possono che descrivere meglio di qualunque altro scritto ciò che successe dopo: “Per qualche misterioso motivo lo Zyklon B non era in quel momento disponibile. Dopo una decina di minuti, i prigionieri vennero fatti uscire e riportati alle loro baracche. Eva e Miriam sopravvissero. Miriam non c’è più, Eva invece è viva e vegeta. Siete stati sfortunati. Se venivate domani o mercoledì, l’avreste trovata qui. E sapete che fa quando viene? Prende una seggiola, si siede, indica sé stessa in questa foto e dice: ‘Questa sono io’”.

Usciamo. Siamo di nuovo all’esterno. “Quella che vedete in alto è la bandiera del deportato”. E’ diversa dalle bandiere comuni, è molto alta e stretta, non di forma rettangolare. Siamo di nuovo usciti all’esterno, il vento che soffia incessante e concede una tregua dal caldo, fa sventolare fieramente quel drappo. E’ a righe bianche e blu, come quegli assurdi pigiami. Il muro che chiude il cortile delle esecuzioni, ha qualche fiore e una corona funebre appoggiata ad esso. Michele esorta: “Adesso spengo il mio apparecchio per trenta secondi. Trenta secondi di silenzio non hanno mai fatto male a nessuno”. Non faranno male. Era qui che si consumavano le più trucide esecuzioni da parte dei tedeschi. Su di un lato possiamo scorgere le finestre completamente sbarrate del blocco dieci, sull’altro quelle murate nella parte alta del blocco undici. Non si doveva sapere, non si doveva vedere. Al contrario della “forca collettiva” che staziona più o meno al centro del campo, dove tutti potevano scorgere coloro che venivano giustiziati, magari durante un appello, con i prigionieri costretti in piedi per ore finché i conti dei vivi e quelli dei morti non tornavano, in questo luogo sembra ancora viva invece l’omertà.Ci sono dei pali lungo i lati del cortile. “Vi si appendeva il prigioniero legandolo dai polsi, e naturalmente si slogava le spalle. Quindi inabile al lavoro, quindi subito ucciso”. Come faccia Michele a pronunciare in modo così asciutto e distaccato queste parole, resta ancora per me un mistero. C’è una bambina bionda, coi capelli legati, che guarda quel muro da un angolo, e tutte quelle corone di fiori ad esso adagiate.

Il blocco undici. Quello rimasto tale e quale a com’era. “Qui cambiamo solo le lampadine quando si fulminano”. Quello che contiene le prigioni, anche quelle con soli posti in piedi, quello in cui si è tenuto il primo “esperimento” con lo Zyklon B. Avevano sbagliato le dosi, e per 600 prigionieri sovietici e 250 detenuti, l’agonia durò tre giorni. Era il 1941. Scendere in quegli stretti corridoi, divincolarsi tra la gente che li percorre, è un po’ impegnativo. Nemmeno quaggiù è consentito fare foto, le celle che visitiamo hanno come finestre un minuscolo buco quadrato dal quale filtra una luce opaca. In una di queste è stato rinchiuso, e successivamente ucciso, San Massimiliano Maria Kolbe, un francescano polacco arrestato dalla Gestapo nel 1941 e che salvò dalla morte un altro detenuto polacco offrendosi al suo posto per essere imprigionato a seguito di una rappresaglia nazista contro un detenuto che aveva tentato la fuga. Nel 1979 Giovanni Paolo II visita Auschwitz e depone un cero nella piccola cella in cui era detenuto Kolbe. Lo possiamo osservare in questo momento, seppur non ci sia molto tempo per indugiare davanti alla cella a causa del via vai di visitatori.Woytila santificherà Kolbe nel 1982. Al piano di sopra ci sono gli uffici delle SS, le stanze per i processi-farsa che non duravano più di qualche minuto e naturalmente terminavano sempre con una condanna. Il blocco 11 racconta Auschwitz in modo duro e puro.

Non manca molto al termine della visita di questo girone dantesco. L’incredulità però non ha ancora finito di impossessarsi di me. Girando l’angolo a sinistra per dirigerci verso la grande camera a gas, non possiamo rimanere indifferenti alla forca destinata a un solo uomo, il comandante di quell’inferno, Rudolf Hoss. Colui che aveva issato quella scritta di ferro a proposito del lavoro che rende liberi, che non aveva pietà per niente e per nessuno. Ferreo e diligente discepolo del Furher vide la fine nel 1947, solo due anni dopo la fine della guerra, nel luogo che per anni lo aveva visto spietato supervisore di un genocidio di massa senza precedenti. Michele però, ci esorta a guardare più in fondo, fuori dal campo. “Vedete quella casa grigia che si intravede? Era il luogo in cui viveva Rudolf Hoss con sua moglie e i cinque figli. Era lì che stava. Aveva la casa direttamente affacciata sul campo di concentramento di Auschwitz”. Adesso invece entriamo in quella camera a gas. Mai stanza più spoglia e scarna di quella. Lampadine che illuminano un mondo grigio: muri, pavimenti, soffitti. E’ il momento di un secondo periodo di silenzio. Nessuno fiata quando si entra e Michele pur di non aprire bocca allunga il braccio e ci indica i due bocchettoni scavati nel soffitto dai quali scendeva il cianuro letale. Senza aggiungere altre parole ci spostiamo di pochi metri ed entriamo nel locale dei forni. Sono lì, aperti, quei tetri portelli neri dentro i quali i Sonderkommando, prigionieri che dovevano per forza fare del male ai loro simili, gettavano a ripetizione i loro stessi cadaveri, sapendo benissimo che una volta completato il lavoro, tra qualche giorno sarebbe toccato a loro. Mi sono indugiato dentro più a lungo del previsto, il mio amico mi chiama da fuori, e mi affretto a raggiungere il gruppo e Michele. “Adesso andremo a Birkenau: ci aspettano tre chilometri di percorso a piedi e sotto il sole. Portiamoci almeno una bottiglia d’acqua”.

Non manca molto al termine della visita di questo girone dantesco. L’incredulità però non ha ancora finito di impossessarsi di me. Girando l’angolo a sinistra per dirigerci verso la grande camera a gas, non possiamo rimanere indifferenti alla forca destinata a un solo uomo, il comandante di quell’inferno, Rudolf Hoss. Colui che aveva issato quella scritta di ferro a proposito del lavoro che rende liberi, che non aveva pietà per niente e per nessuno. Ferreo e diligente discepolo del Furher vide la fine nel 1947, solo due anni dopo la fine della guerra, nel luogo che per anni lo aveva visto spietato supervisore di un genocidio di massa senza precedenti. Michele però, ci esorta a guardare più in fondo, fuori dal campo. “Vedete quella casa grigia che si intravede? Era il luogo in cui viveva Rudolf Hoss con sua moglie e i cinque figli. Era lì che stava. Aveva la casa direttamente affacciata sul campo di concentramento di Auschwitz”. Adesso invece entriamo in quella camera a gas. Mai stanza più spoglia e scarna di quella. Lampadine che illuminano un mondo grigio: muri, pavimenti, soffitti. E’ il momento di un secondo periodo di silenzio. Nessuno fiata quando si entra e Michele pur di non aprire bocca allunga il braccio e ci indica i due bocchettoni scavati nel soffitto dai quali scendeva il cianuro letale. Senza aggiungere altre parole ci spostiamo di pochi metri ed entriamo nel locale dei forni. Sono lì, aperti, quei tetri portelli neri dentro i quali i Sonderkommando, prigionieri che dovevano per forza fare del male ai loro simili, gettavano a ripetizione i loro stessi cadaveri, sapendo benissimo che una volta completato il lavoro, tra qualche giorno sarebbe toccato a loro. Mi sono indugiato dentro più a lungo del previsto, il mio amico mi chiama da fuori, e mi affretto a raggiungere il gruppo e Michele. “Adesso andremo a Birkenau: ci aspettano tre chilometri di percorso a piedi e sotto il sole. Portiamoci almeno una bottiglia d’acqua”.

Auschwitz - Birkenau

Dieci minuti di pausa, e poi quel bus laggiù, all’altezza di quel cartello azzurro. Alle 12.04. L’ultima indicazione di Michele ci concede una fugace sosta al bar e poi ripercorriamo a ritroso quel viale alberato pieno di pannelli. E’ ora che mi fermo guardando Anna negli occhi. Un ramo di foglie pende da un albero, talmente lungo da passare più volte sopra la sua foto, continuamente mosso dal vento. Arriviamo a quel cartello azzurro che il bus è già lì, sono le 12.02. Anticipiamo e andiamo verso Birkenau, campo di tutt’altre dimensioni rispetto ad Auschwitz. “Non vedremo la fine” avvisava Michele, date le dimensioni ampie. Il resto del gruppo ha effettivamente preso il bus successivo, lo spostamento dura solo cinque minuti. C’è un piccolo parcheggio, e ovunque verde, erba, campi. Ci sediamo in una panchina sotto un grande albero e attendiamo l’arrivo dei nostri compagni. Si entra da quel grande arco, da sotto quella grande torre che in quei giorni degli anni ’40 era la porta dell’inferno. “Faresti meglio a metterti il golfino, sei veramente chiara di pelle!” scherza Michele con una ragazza ben poco abbronzata che fa parte del nostro gruppo. Il sole infatti non ha ostacoli e butta addosso a noi tutta la sua luce e il suo calore. Ma, come detto, è una giornata ventosa e ciò ci aiuta, ben inteso che qui non conviene lamentars: nessuno di noi ha una vaga idea, anche se pensa di averla, di cosa vissero qui persone comuni come noi più di settant’anni fa. Il bambino di due anni è rientrato in anticipo con il padre, troppo piccolo per poter comportarsi in modo irreprensibile in una visita lunga e importante come questa. Inoltre mi accorgo che Azzurra non ha più l’ombrello rosso. “Meglio, così non rischi di uccidere nessuno!” ironizza Michele. Che ci impone il primo “alt” di fianco a un vagone. Un vagone semplice, staccato dal resto, isolato e nudo lì, sui binari della morte. “Il figlio di una vittima di Birkenau lo ha comprato dalle ferrovie, e lo ha ceduto al museo. Non sappiamo se fosse davvero stato utilizzato per le deportazioni, ma eccolo qua”. Ricordate la foto di quel vecchio col bastone al quale viene intimato di andare a destra verso la camera a gas? Ecco, noi oggi faremo esattamente il suo percorso. L’80% delle persone che sono entrate qui, sono durate circa cinquanta minuti. Spesso non avevano nemmeno il tempo di rendersi conto e di capire dove fossero arrivati. Siamo nel punto esatto in cui il soldato nazista in uniforme gli indicava “destra”. E noi a destra ci andiamo e ci fermiamo di nuovo poco dopo. Delle trecento baracche, un po’ in muratura e successivamente in legno, ne sono rimaste in piedi circa sessanta. Il campo è stato costruito in larga parte dai prigionieri, ma essendo considerata una fabbrica, una fabbrica che produceva morte, doveva essere assicurata. E per assicurarla c’erano delle regole. Come per esempio avere delle vasche anti-incendio. Ecco a questo proposito nuove parole di Michele, che questa volta parla senza microfono a noi senza cuffie; abbiamo lasciato tutto ad Auschwitz, qui lo spazio è grande e non c’è bisogno di apparecchi acustici per farsi sentire, basta restare in gruppo. Quelle parole le avrò per sempre scolpite nella mia mente: “Dovevano esserci delle vasche anti-incendio perché lo diceva una regola. E i nazisti rispettano le regole, no? Vedete, non basta dire ‘io rispetto la legge’ per poter avere la certezza di rispettarla. L’uomo vede le cose a seconda di come le vuole vedere. Come potete osservare, qui ora c’è molta erba, ma allora no. La zona era tutta paludosa. Anche perché se i prigionieri avessero visto un solo filo d’erba, cosa avrebbero fatto? Esatto, lo avrebbero mangiato. La loro fame non è la nostra, non è quella a cui siamo abituati noi. Stessa parola, significato completamente diverso”.La camminata prosegue. Michele inizia a fare da collante tra i vari membri, siamo ormai tutti insieme da più di due ore, fa dunque capolino una confidenza cordiale. Noi siamo di Pescara, noi veniamo dalla Romagna. Siamo dalla parte opposta del complesso in muratura da cui siamo entrati. Lo possiamo ora scorgere là in fondo, che si staglia alla fine dei binari come se attendesse ancora qualche sciagurato treno, e anche se ora è innocuo emana sempre un alone di angoscia. C’è una gradinata in sampietrini, qualcosa di ampio, lungo. Che ci fa arrivare davanti a ventidue lastre di marmo, come le lingue che si sono parlate all’interno del campo, anche se vigeva un solo idioma, il tedesco, e chi non ne capiva nemmeno i fondamentali, era perduto in partenza. Siamo sempre sotto al sole. Il quadrato che osserviamo ha inciso sopra una lunga frase di commemorazione, della quale mi restano impresse le prime parole: “Grido di disperazione e ammonimento all’umanità”. Per me che sono un calciofilo nato, altro che ammonizione. Il fallo dei tedeschi, diretto sulle gambe di milioni di altri europei innocenti, secondo me è un fallo da espulsione. Rosso diretto, come il sangue che è stato versato qui. Un gradino più su di quello in cui sono cucite a vita questi quadrati multi-lingue, c’è un po’ di Italia. La scultura di Pietro Cascella, che copre una lunghezza di 57 metri, rappresenta le sepolture nelle varie culture internazionali. Ci giriamo a sinistra, scendiamo questa volta i gradini laterali, più stretti, Michele mi chiede l’ora. Sono le 12.50. “Avete visto? Siamo arrivati in 50 minuti alla camera a gas. Era questa la durata massima della vita della maggior parte delle persone trascinate qui”.Abbiamo terminato il percorso di quell’anziano signore col bastone, che ora sta per scendere una scalinata che lo porterà sotto al livello del terreno, in un grande stanzone. E qui il tempo è come se si fosse fermato. C’è disordine, macerie dovunque, un grande rettangolo lungo, aperto, sventrato. E’ il risultato di un’esplosione, quella che i tedeschi inflissero a questi locali, perché un capitolo fondamentale della storia di queste deportazioni e di questi campi è quello relativo ai tentativi di insabbiamento e di occultamento di questa grande macchina della morte. Stretti ormai nella morsa degli alleati, era meglio darsela a gambe e fare come se nulla fosse successo. Qui fecero saltare la camera a gas e bruciarono qualche baracca, a Sobibor, altro girone mortale, scelsero di coprire tutto e piantarci un boschetto. Ma la lettera “L”, che dà forma a quella camera di morte, è ancora leggermente visibile. Le macerie sono state lasciate, lì, ferme, per non dimenticare. Sfuggiamo per un attimo al sole, ci sono due o tre alberi che vengono in soccorso al nostro bisogno d’ombra. Azzurra si siede sull’erba. Michele passa a parlare proprio dei bambini. Che trainavano carretti colmi di cadaveri. Che nella grandezza del campo, quei pochi che erano riusciti a sfuggire alle selezioni iniziali giravano, correvano, saltavano da una baracca all’altra. “I bambini erano i primi a farsi avanti per trainare questi carretti. E sapete perché? Azzurra, dimmelo tu… sei l’unica che può rispondere a questa domanda”. Silenzio. “Su, ce l’hai di fianco”. Vorrei abbozzare un tentativo di risposta, ma se non si è sicuri è meglio tacere. Capisco poi che sta parlando della madre. E la risposta è proprio quella. Era il solo modo, girando e perlustrando il campo facendo qualcosa di materiale, che i bambini avevano per ritrovare le loro madri. Tentativi naturalmente spesso infruttuosi. Anzi, laconicamente le mamme apparivano spesso proprio su quei carretti, senza vita. Ne vedremo uno di quei carretti più avanti. Michele chiosa:“Il Reich doveva essere millenario, teniamo presente che non sono nemmeno passati cento anni”. Adesso ci rimettiamo in cammino e doniamo noi stessi al sole, di nuovo. Sto camminando da parecchio tempo, ma sono completamente assorbito da tutto. Non sento più niente, solo una fame nemmeno lontanamente accostabile a quella che avevano i deportati qui. Una fame diversa, una fame di sapere, di conoscere, di immagazzinare per testimoniare.“Quindi Primo Levi era qui?”, chiede una donna del gruppo. No, era a Monowitz. Il tragitto che ci separa dalle ultime baracche che visiteremo, mi consente di scambiare due chiacchiere con Michele. “Sono molto interessato all’argomento. A marzo ero ad Amsterdam, nel nascondiglio di Anna Frank”. “Sei stato a Wannsee?” “No, perché, si può visitare la villa?” “Sì, è un museo visitabile anche quella”. Il 20 gennaio del 1942 è il giorno che stabilisce molti perché. I perché di queste baracche, i perché dei forni, i perché delle camere a gas. A Wannsee, una località poco fuori da Berlino, vicina anche a Potsdam, lo stato maggiore nazista si riunisce in una grande villa per decidere che fine devono fare coloro che secondo le folli teorie del Fuhrer, hanno “il sangue infetto”. Coloro che hanno la colpa di essere ebrei, zingari, rom, malati, e per questo inadatti a vivere e a rappresentare un ruolo nel grande impero tedesco che va costituendosi. Quante baracche intorno a noi. Tutte disposte in un maniacale ordine tipicamente tedesco, una di fianco all’altra, con gli stessi metri di spaziatura. Sfruttiamo la striscia d’ombra che regala la tettoia spiovente fuori dal perimetro della baracca. Entriamo dove c’erano i lavandini. Praticamente due canali di scolo che corrono paralleli, sembra una grondaia. A intervalli di molti metri, un palo di ferro come rubinetto. “Avete notato?” segnala Michele. “Ci sono anche gli spazi per i saponi. Perché i lavandini dovevano essere concepiti così. C’era una regola che lo stabiliva e i nazisti, come abbiamo detto, rispettavano le regole, no?”. L’ignoranza mista a inciviltà prende per un momento il sopravvento. Michele fa notare una scritta sul muro, poco distante da quel lavatoio. Una scritta fatta da due innamorati, lui ama lei e viceversa. La madre di Azzurra si interroga: “Ma anche voi guide, non potete avere attenzione per coloro che fanno queste cose?”. Pronta e pacata la risposta di Michele: la donna dimentica che la struttura si può visitare anche singolarmente, per cui ogni individuo è libero, tra virgolette, di darsi a uscite poco sensate come queste. A proposito delle latrine, la nostra guida racconta che per entrarvi vi era una lunga fila. Per smaltirla, il malcapitato non doveva utilizzarle per più di cinque secondi. Altrimenti veniva immediatamente torturato e ucciso. Poi, un gruppo di prigionieri si occupava dello smaltimento. “Secondo voi è un lavoro pesante?”, chiede Michele. Scontata la risposta. Ma il nostro ribalta tutto ancora una volta: “Chi aveva questo incarico aveva una possibilità. Preferireste lavorare all’esterno, con i venti o trenta gradi sottozero dell’inverno polacco, o fare questo lavoro ugualmente ingrato ma al coperto e in mezzo al calore? Vedete, ancora una volta l’uomo osserva le cose come vuole”.Usciamo di nuovo a calpestare l’erba, e stavolta ci fermiamo a una baracca che non c’è. Solo qualche mattone al centro, una specie di struttura portante, nient’altro. Un buco vuoto, uno dei tanti che si possono trovare in giro per il campo, come detto la maggior parte di queste “casette” che di casa, in quanto a significato, non avevano nulla, sono rimaste in piedi. C’è un’altra storia da raccontare. Quella di Andra e Tatiana Bucci. E’ un giorno di aprile. Venti bambini attendono, l’indomani, la visita di un certo Joseph Mengele. Molti bambini venivano risparmiati dall’immediata gassazione per poter essere cavie negli esperimenti del più efferato medico nazista che si ricordi. Andra e Tatiana forse vengono scambiate per gemelle, l’oggetto di “studio” di Mengele, ma gemelle non sono, e non vengono uccise. La donna che si occupava di loro nella baracca, le ammonisce: “Vi chiederà di fare un passo avanti se volete rivedere la mamma. Non fate mai quel passo”. Le due bambine, che hanno quattro e sei anni, obbediscono. Informano il loro cugino Sergio. Che però non li ascolta. Finirà insieme agli altri a Neungamme, un campo vicino ad Amburgo, e poi ucciso nei sotterranei di una scuola sempre ad Amburgo, una scuola che esiste ancora oggi. Andra e Tatiana si salvano per non aver fatto un passo avanti. Michele chiude il racconto: “Ogni tanto vengono qui, c’erano anche circa tre mesi fa. Sono loro a portare in giro alcuni turisti e a spiegare la loro storia”.

Se finora abbiamo conosciuto l’inconsapevolezza, ora abbiamo davanti la certezza. In cinquanta minuti si arrivava alla camera a gas e non c’era nemmeno il tempo di rendersi conto dove si era arrivati e dove si era diretti. Ma nel “blocco della morte”, dove si sistemavano come sardine i malati senza più speranza, e davanti alla cui porta stazioniamo ora, sapevano bene cosa sarebbe successo dopo. Non veniva nemmeno più dato da mangiare a chi era qui. I piani di legno intervallati da separazioni in muratura, erano fatti per ospitare otto persone. Condizioni igieniche spaventose, inutile dirlo. I topi la facevano da padrone e i bisogni personali spesso finivano ai piani sottostanti. Non c’era più speranza qui. “Attenti al pavimento, è irregolare”. Entriamo. E in effetti serve attenzione per rimanere in piedi. Si cammina in modo deforme, come su un terreno lineare ma duro e pieno di cunette. Scatto una foto. La linea delle baracche di legno porta a una luce, quella della finestra laggiù, in una prospettiva perfetta. La vedo come una metafora. E’ forse la miglior foto che ho fatto qui. Come se alla fine del tunnel, anche del più buio, arrivi il sereno.

E’ quasi giunto il momento di salutarci. Nel frattempo, il sole non ci ha abbandonato nemmeno un minuto. Tre chilometri di percorso, aveva ragione Michele. Che prima ci ricorda le “marce della morte”, quelle che i sopravvissuti, allo stremo, dovevano effettuare per essere allontanati dalla morsa sovietica che stava arrivando da est. E poi disegna il finale di questa imponente storia triste con queste nuove parole che sono una firma in calce: “Ricordate, se è successo una volta, può succedere ancora. La conferenza di Evian nel 1938, doveva stabilire la ripartizione degli ebrei tra i vari paesi d’Europa, in un momento in cui le uccisioni, le torture e le persecuzioni erano solo all’inizio. Sapete quanti paese si fecero carico di ospitare qualcuno di loro? Nessuno. E i risultati si sono visti. La memoria è dinamica, si ricicla. Non è sufficiente ricordare i morti e basta. Il 27 gennaio festeggiamo il giorno della memoria, e tutti sono convinti che sia terminato tutto lì. In realtà non è così. Non solo, i nazisti aumentarono le esecuzioni e inasprirono ulteriormente il loro antisemitismo. Stavano perdendo la guerra e dovevano liberarsi dei prigionieri e delle prove concrete del loro genocidio. Le risposte sono nella storia. Ora, tornando a casa, riaprite i libri e ristudiatevela”.Faccio partire un applauso, meritato. Poi percorriamo ancora qualche metro, tutti insieme e usciamo da un piccolo cancello semi-aperto. Com’è semplice fuggire da qui adesso. Il bus, il ritorno a Cracovia. Arricchito, credo sia la parola giusta. Arricchito di qualcosa che prima avevo solo letto e studiato, e che ora ho toccato con mano. “Toccante”, era l’aggettivo che ho sentito spesso dire da chi c’è stato prima di me. E’ vero. Ma necessario. Ora so che è indispensabile andarci almeno una volta nella vita. Guardo di nuovo fuori dal vetro del pullmino. E torno per un attimo là dentro, nell’ultimo blocco, quello delle persone già condannate, senza speranze. Stiamo camminando tra quei letti di legno, Michele parla con la piccola Azzurra. Gli sento distintamente dirle: “Il bene vince sempre sul male”.

E’ quasi giunto il momento di salutarci. Nel frattempo, il sole non ci ha abbandonato nemmeno un minuto. Tre chilometri di percorso, aveva ragione Michele. Che prima ci ricorda le “marce della morte”, quelle che i sopravvissuti, allo stremo, dovevano effettuare per essere allontanati dalla morsa sovietica che stava arrivando da est. E poi disegna il finale di questa imponente storia triste con queste nuove parole che sono una firma in calce: “Ricordate, se è successo una volta, può succedere ancora. La conferenza di Evian nel 1938, doveva stabilire la ripartizione degli ebrei tra i vari paesi d’Europa, in un momento in cui le uccisioni, le torture e le persecuzioni erano solo all’inizio. Sapete quanti paese si fecero carico di ospitare qualcuno di loro? Nessuno. E i risultati si sono visti. La memoria è dinamica, si ricicla. Non è sufficiente ricordare i morti e basta. Il 27 gennaio festeggiamo il giorno della memoria, e tutti sono convinti che sia terminato tutto lì. In realtà non è così. Non solo, i nazisti aumentarono le esecuzioni e inasprirono ulteriormente il loro antisemitismo. Stavano perdendo la guerra e dovevano liberarsi dei prigionieri e delle prove concrete del loro genocidio. Le risposte sono nella storia. Ora, tornando a casa, riaprite i libri e ristudiatevela”.Faccio partire un applauso, meritato. Poi percorriamo ancora qualche metro, tutti insieme e usciamo da un piccolo cancello semi-aperto. Com’è semplice fuggire da qui adesso. Il bus, il ritorno a Cracovia. Arricchito, credo sia la parola giusta. Arricchito di qualcosa che prima avevo solo letto e studiato, e che ora ho toccato con mano. “Toccante”, era l’aggettivo che ho sentito spesso dire da chi c’è stato prima di me. E’ vero. Ma necessario. Ora so che è indispensabile andarci almeno una volta nella vita. Guardo di nuovo fuori dal vetro del pullmino. E torno per un attimo là dentro, nell’ultimo blocco, quello delle persone già condannate, senza speranze. Stiamo camminando tra quei letti di legno, Michele parla con la piccola Azzurra. Gli sento distintamente dirle: “Il bene vince sempre sul male”.