INTERVISTA A BEN LESSER -

Sopravvissuto all'Olocausto e fondatore della ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation

"Le anime dei

nostri cari defunti, oltre sei milioni di persone, gridano una sola parola:

ZACHOR.

ZACHOR significa RICORDA”

ZACHOR significa RICORDA”

Grazie

Ben Lesser per aver accettato di rilasciare quest’intervista. È un grandissimo

onore averti qui. Raccontaci qualcosa di te, dove vivi adesso, se hai una

famiglia…

Mi chiamo Ben Lesser e sono un sopravvissuto all’Olocausto. Sono nato a Cracovia nel 1928 e ho preso parte alla Shoah. I mie genitori, i miei fratelli e quasi tutto il resto della mia famiglia, sono stati uccisi dai nazisti. Solo mia sorella è sopravvissuta. Sono emigrato negli Stati Uniti d’America nel 1947, dove ho conosciuto la mia anima gemella nonché la mia migliore amica, mia moglie Jean, di 65 anni. Ho due figlie meravigliose, quattro incredibili nipoti e uno straordinario pronipote.

Jean ed io siamo andati in pensione a Las Vegas, o meglio, dovrei dire che avevamo pensato di andare in pensione. In realtà non ho mai lavorato così tanto come sono stato costretto a fare nei campi di concentramento.

Proprio partendo dalle mie esperienze durante la Shoah, ho deciso di fondare la ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation, un’organizzazione no-profit che educa i giovani sulla Shoah, l’importanza di ricordare e che sostiene tutti i popoli amanti della pace.

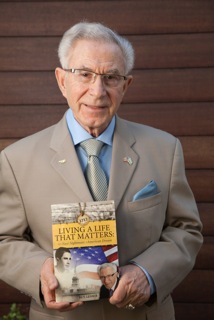

Inoltre ho scritto un libro sulla mia vita e sulle mie esperienze durante la Shoah, dal titolo Vivere una vita che merita di essere vissuta.

Com’era la tua vita durante la Seconda Guerra Mondiale?

Quando avevo undici anni i nazisti invasero la Polonia. Da quel giorno la mia vita è cambiata per sempre. Gli anni successivi con la mia famiglia sono fuggito da Cracovia a Niepolomice e da lì a Bochnia. Nel maggio del 1944 la mia famiglia è stata divisa e siamo stati rinchiusi in dei carri bestiami per essere deportati ad Auschwitz – Birkenau.

Nel 1954 mio cugino Isaac ed io siamo sopravvissuti alla marcia della morte verso Buchenwald e anche al viaggio, in condizioni disumane, su carri bestiame verso Dachau. Quello stesso anno le truppe Americane sono entrate nel campo di Dachau e Isaac ed io siamo stati liberati. Poco dopo, a causa di una forte malnutrizione, Isaac è morto tra le mie braccia. Avevo diciassette anni.

Ho documentato le esperienze che ho avuto prima e dopo la guerra nel mio libro Vivere una vita che merita di essere vissuta Spero che il mio libro possa servire come inspirazione per far capire che tutto è possibile se guardato con positività.

In quali campi di concentramento sei stato internato?

Auschwitz-Birkenau, Durnhau, Buchenwald e Dachau.

Qualche membro della tua famiglia era lì con te?

Dopo che la mia famiglia è stata divisa nel 1944 non ho mai più rivisto i miei genitori. Sono stato deportato ad Auschwitz con mio fratello Tuli e mia sorella Goldie, mio zio e mio cugino Isaac. Solo mio cugino Isaac è sopravvissuto alla guerra ma, come ho accennato prima, è morto poco dopo.

Alla fine della guerra ho scoperto che anche mia sorella Lola era sopravvissuta e siamo riusciti a ritrovarci. Adesso lei vive a New York con i suoi figli e i suoi nipoti.

Com’erano le condizioni dei campi di concentramento?

Terribili. La fame era costante e inoltre eravamo tormentati dalle cimici.

Almeno una SS ha mai dimostrato un po’ di compassione?

No, nessuna.

Durante la Shoah era possibile sperare?

La speranza era l’unica cosa che avevamo.

Era possibile scappare? Se sì, qualcuno ci ha mai provato?

Un giorno nel campo di lavoro di Durnhau, tre internati sono riusciti a fuggire mentre lavoravano in una cava. Per scoraggiare future fughe, noialtri deportati siamo stati duramente puniti dalle guardie.

Dopo una lunga giornata di lavoro, siamo stati fatti allineare in file di cinque. Le SS ci contavano, e poi ricominciavano dall’inizio, privandoci delle poche razioni di cibo e di un po’ di riposo. Esausti e affamati, riuscivamo a malapena a stare in piedi.

Un Comandante nazista ordinò alle guardie di tirare fuori dal gruppo una persona ogni dieci, per punirlo con venticinque frustate. Riuscii a capire che mio zio, che si trovava davanti a me, sarebbe stato uno dei prigionieri ogni dieci, e capii anche che alla sua età non sarebbe riuscito a sopravvivere a quelle frustate. Così decisi di fare scambio con lui.

Le frustate sarebbero state date con dei pezzi di legno lunghi oltre due metri, con bordi taglienti come il rasoio. Sicuramente così il dolore sarebbe stato ancora più alto.

Il Comandante, a braccetto con una SS donna e con un bicchiere in mano, ordinò a noi deportati selezionati che, durante le frustate, saremmo dovuti rimanere vicinissimi a un cavalletto. In punta di piedi, con le ginocchia piegate, il busto chinato in avanti, sopra il cavalletto. Toccare il cavalletto era vietato.

Dovevamo contare le frustate ad alta voce. Se sbagliavamo a contare, allora tutto sarebbe ricominciato. Se i nostri talloni avessero toccato la terra, e i nostri corpi il cavalletto, allora anche in questo caso le frustate sarebbero ricominciate dall’inizio.

Prima del mio turno tre uomini furono frustati senza pietà. Uno di loro, che sembrava un vecchio anche se probabilmente aveva circa trent’anni, si avvicinò al cavalletto, si posizionò e dopo pochi secondi dalla prima frustata vedemmo una riga di sangue colare nei suoi pantaloni. In panico, terrorizzato e al massimo del dolore, quell’uomo perse il conto. Così le frustate ricominciarono da zero. Le guardie gli urlavano addosso: “Conta più forte, non ti sentiamo, più forte!”. Quella punizione sembrava non avere una fine… fino a quando, d’improvviso, quel detenuto non svenne.

Il fatto che fosse svenuto al Comandante sembrò un’offesa personale, così si avvicinò al detenuto e lo riempì di calci con quegli stivali lucenti che usavano i soldati nazisti. Lo colpì al viso gridando “Du verfuchte Jude Schweine” (maledetti ebrei maiali). Alla fine il Comandante estrasse un fucile e sparò dritto alla tempia di quell’uomo sfinito.

Arrivò il mio turno di essere punito. Tre corpi brutalmente uccisi erano sdraiati sulla terra a pochi passi da me, e il loro sangue si perdeva nella polvere. Avevo quindici anni, ma nonostante tutto quello che avevo subìto, ero determinato a non morire. Probabilmente ero riuscito a creare una sorta di mondo parallelo, dove ordinavo alla mia mente di staccarsi dal mio corpo. Mi avvicinai al cavalletto e “mi misi in posizione”. Mi chinai, mi misi in punta di piedi e stetti attento che neanche una parte del mio corpo sfiorasse quel cavalletto ormai sporco di sangue.

Un nuovo detenuto, chiamato per aumentare il numero delle SS e costretto a obbedire alle loro regole, fu obbligato a punirmi. Si avvicinò a me, mi legò stretti i pantaloni, e poi un suo compagno cominciò a colpirmi con tutta la forza che aveva in corpo. Sembravo una sorta di attrazione da carnevale e sembrava quegli “uomini” volessero impressionare la folla. Ad ogni colpo, anche se potevo sentire la mia pelle lacerarsi, rimasi concentrato e contai ad alta voce. Quasi abbaiai gli ultimi tre numeri: 23… 24… 25…

Sorprendendo tutti quanti – specialmente me stesso – ce la feci. La punizione fu seguita da un silenzio agghiacciante, come se tutti quanti avessero smesso di respirare. Nessuno si aspettava un sopravvissuto a una tale punizione e questa novità si era trasformata in una possibilità allarmante.

Il Comandante si era offeso perché qualcuno era sopravvissuto? Sarei stato punito perché avrei potuto vivere? Alla fine, fortunatamente, il nuovo detenuto che mi aveva sistemato i pantaloni ruppe il silenzio dicendomi che potevo andare, dopo aver però ringraziato il Comandante. E così cominciai a camminare, un passo alla volta sulle mie gambe instabili. Tremavo, il sangue colava lungo la mia pelle mentre mi cingevo il busto dolorante. Mi avvicinai al Comandante e dissi: “Danke Shoen, Herr Kommandant.”

Dopo circa 30 minuti i tre fuggitivi furono trovati a catturati. Le guardie li riportarono al campo dove furono impiccati.

Se solo li avessero ritrovati 30 minuti prima.

Qualcuno nei campi di concentramento ti ha mai aiutato o incoraggiato a non crollare?

No

Mi chiamo Ben Lesser e sono un sopravvissuto all’Olocausto. Sono nato a Cracovia nel 1928 e ho preso parte alla Shoah. I mie genitori, i miei fratelli e quasi tutto il resto della mia famiglia, sono stati uccisi dai nazisti. Solo mia sorella è sopravvissuta. Sono emigrato negli Stati Uniti d’America nel 1947, dove ho conosciuto la mia anima gemella nonché la mia migliore amica, mia moglie Jean, di 65 anni. Ho due figlie meravigliose, quattro incredibili nipoti e uno straordinario pronipote.

Jean ed io siamo andati in pensione a Las Vegas, o meglio, dovrei dire che avevamo pensato di andare in pensione. In realtà non ho mai lavorato così tanto come sono stato costretto a fare nei campi di concentramento.

Proprio partendo dalle mie esperienze durante la Shoah, ho deciso di fondare la ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation, un’organizzazione no-profit che educa i giovani sulla Shoah, l’importanza di ricordare e che sostiene tutti i popoli amanti della pace.

Inoltre ho scritto un libro sulla mia vita e sulle mie esperienze durante la Shoah, dal titolo Vivere una vita che merita di essere vissuta.

Com’era la tua vita durante la Seconda Guerra Mondiale?

Quando avevo undici anni i nazisti invasero la Polonia. Da quel giorno la mia vita è cambiata per sempre. Gli anni successivi con la mia famiglia sono fuggito da Cracovia a Niepolomice e da lì a Bochnia. Nel maggio del 1944 la mia famiglia è stata divisa e siamo stati rinchiusi in dei carri bestiami per essere deportati ad Auschwitz – Birkenau.

Nel 1954 mio cugino Isaac ed io siamo sopravvissuti alla marcia della morte verso Buchenwald e anche al viaggio, in condizioni disumane, su carri bestiame verso Dachau. Quello stesso anno le truppe Americane sono entrate nel campo di Dachau e Isaac ed io siamo stati liberati. Poco dopo, a causa di una forte malnutrizione, Isaac è morto tra le mie braccia. Avevo diciassette anni.

Ho documentato le esperienze che ho avuto prima e dopo la guerra nel mio libro Vivere una vita che merita di essere vissuta Spero che il mio libro possa servire come inspirazione per far capire che tutto è possibile se guardato con positività.

In quali campi di concentramento sei stato internato?

Auschwitz-Birkenau, Durnhau, Buchenwald e Dachau.

Qualche membro della tua famiglia era lì con te?

Dopo che la mia famiglia è stata divisa nel 1944 non ho mai più rivisto i miei genitori. Sono stato deportato ad Auschwitz con mio fratello Tuli e mia sorella Goldie, mio zio e mio cugino Isaac. Solo mio cugino Isaac è sopravvissuto alla guerra ma, come ho accennato prima, è morto poco dopo.

Alla fine della guerra ho scoperto che anche mia sorella Lola era sopravvissuta e siamo riusciti a ritrovarci. Adesso lei vive a New York con i suoi figli e i suoi nipoti.

Com’erano le condizioni dei campi di concentramento?

Terribili. La fame era costante e inoltre eravamo tormentati dalle cimici.

Almeno una SS ha mai dimostrato un po’ di compassione?

No, nessuna.

Durante la Shoah era possibile sperare?

La speranza era l’unica cosa che avevamo.

Era possibile scappare? Se sì, qualcuno ci ha mai provato?

Un giorno nel campo di lavoro di Durnhau, tre internati sono riusciti a fuggire mentre lavoravano in una cava. Per scoraggiare future fughe, noialtri deportati siamo stati duramente puniti dalle guardie.

Dopo una lunga giornata di lavoro, siamo stati fatti allineare in file di cinque. Le SS ci contavano, e poi ricominciavano dall’inizio, privandoci delle poche razioni di cibo e di un po’ di riposo. Esausti e affamati, riuscivamo a malapena a stare in piedi.

Un Comandante nazista ordinò alle guardie di tirare fuori dal gruppo una persona ogni dieci, per punirlo con venticinque frustate. Riuscii a capire che mio zio, che si trovava davanti a me, sarebbe stato uno dei prigionieri ogni dieci, e capii anche che alla sua età non sarebbe riuscito a sopravvivere a quelle frustate. Così decisi di fare scambio con lui.

Le frustate sarebbero state date con dei pezzi di legno lunghi oltre due metri, con bordi taglienti come il rasoio. Sicuramente così il dolore sarebbe stato ancora più alto.

Il Comandante, a braccetto con una SS donna e con un bicchiere in mano, ordinò a noi deportati selezionati che, durante le frustate, saremmo dovuti rimanere vicinissimi a un cavalletto. In punta di piedi, con le ginocchia piegate, il busto chinato in avanti, sopra il cavalletto. Toccare il cavalletto era vietato.

Dovevamo contare le frustate ad alta voce. Se sbagliavamo a contare, allora tutto sarebbe ricominciato. Se i nostri talloni avessero toccato la terra, e i nostri corpi il cavalletto, allora anche in questo caso le frustate sarebbero ricominciate dall’inizio.

Prima del mio turno tre uomini furono frustati senza pietà. Uno di loro, che sembrava un vecchio anche se probabilmente aveva circa trent’anni, si avvicinò al cavalletto, si posizionò e dopo pochi secondi dalla prima frustata vedemmo una riga di sangue colare nei suoi pantaloni. In panico, terrorizzato e al massimo del dolore, quell’uomo perse il conto. Così le frustate ricominciarono da zero. Le guardie gli urlavano addosso: “Conta più forte, non ti sentiamo, più forte!”. Quella punizione sembrava non avere una fine… fino a quando, d’improvviso, quel detenuto non svenne.

Il fatto che fosse svenuto al Comandante sembrò un’offesa personale, così si avvicinò al detenuto e lo riempì di calci con quegli stivali lucenti che usavano i soldati nazisti. Lo colpì al viso gridando “Du verfuchte Jude Schweine” (maledetti ebrei maiali). Alla fine il Comandante estrasse un fucile e sparò dritto alla tempia di quell’uomo sfinito.

Arrivò il mio turno di essere punito. Tre corpi brutalmente uccisi erano sdraiati sulla terra a pochi passi da me, e il loro sangue si perdeva nella polvere. Avevo quindici anni, ma nonostante tutto quello che avevo subìto, ero determinato a non morire. Probabilmente ero riuscito a creare una sorta di mondo parallelo, dove ordinavo alla mia mente di staccarsi dal mio corpo. Mi avvicinai al cavalletto e “mi misi in posizione”. Mi chinai, mi misi in punta di piedi e stetti attento che neanche una parte del mio corpo sfiorasse quel cavalletto ormai sporco di sangue.

Un nuovo detenuto, chiamato per aumentare il numero delle SS e costretto a obbedire alle loro regole, fu obbligato a punirmi. Si avvicinò a me, mi legò stretti i pantaloni, e poi un suo compagno cominciò a colpirmi con tutta la forza che aveva in corpo. Sembravo una sorta di attrazione da carnevale e sembrava quegli “uomini” volessero impressionare la folla. Ad ogni colpo, anche se potevo sentire la mia pelle lacerarsi, rimasi concentrato e contai ad alta voce. Quasi abbaiai gli ultimi tre numeri: 23… 24… 25…

Sorprendendo tutti quanti – specialmente me stesso – ce la feci. La punizione fu seguita da un silenzio agghiacciante, come se tutti quanti avessero smesso di respirare. Nessuno si aspettava un sopravvissuto a una tale punizione e questa novità si era trasformata in una possibilità allarmante.

Il Comandante si era offeso perché qualcuno era sopravvissuto? Sarei stato punito perché avrei potuto vivere? Alla fine, fortunatamente, il nuovo detenuto che mi aveva sistemato i pantaloni ruppe il silenzio dicendomi che potevo andare, dopo aver però ringraziato il Comandante. E così cominciai a camminare, un passo alla volta sulle mie gambe instabili. Tremavo, il sangue colava lungo la mia pelle mentre mi cingevo il busto dolorante. Mi avvicinai al Comandante e dissi: “Danke Shoen, Herr Kommandant.”

Dopo circa 30 minuti i tre fuggitivi furono trovati a catturati. Le guardie li riportarono al campo dove furono impiccati.

Se solo li avessero ritrovati 30 minuti prima.

Qualcuno nei campi di concentramento ti ha mai aiutato o incoraggiato a non crollare?

No

Se

non mi sbaglio sei stato deportato a Dachau tre giorni prima della liberazione.

Come ti sentisti quando le truppe Americane liberarono il campo?

Noi internati ci sentivamo strani, e decine di emozioni albergavano dentro di noi. Eravamo contenti che tutto quello sarebbe finito, che la paura costante di morire se ne sarebbe andata, ma avremmo anche dovuto imparare di nuovo a prenderci cura di noi stessi. Non avevamo più una casa e non sapevamo come riuscire a sopravvivere. Non c’era nessuno pronto ad abbracciarci.

Il giorno della liberazione mio cugino Isaac ed io riuscivamo a malapena a stare in piedi. Per non cadere ci aggrappavamo l’uno all’altro, troppo storditi per pensare qualcosa. Vedemmo due soldati americani approcciarci, erano giovani, puliti e in salute. Non sapevamo che cosa pensare o come sentirci. Quei soldati tentarono di nascondere dietro a dei sorrisi amici il loro orrore nel vedere le nostre condizioni. Allungarono una mano verso di noi e ci offrirono una lattina di Spam.

Naturalmente questi soldati si comportarono al meglio, volevano fare di tutto per aiutarci così ci diedero da mangiare. Dopo aver mangiato però noi deportati ci sentimmo ancora peggio. Eravamo così malnutriti che mangiare qualcosa si rivelò un grave errore.

Sfortunatamente molti di noi si ammalarono di una dissenteria dolorosissima. Nonostante entrambi fossero malati, mio cugino Isaac stava ancora peggio di me. Così, proprio la notte di quella tanto attesa liberazione, dopo tutto quello che avevamo vissuto e sofferto, lui si ammalò gravemente.

Mentre mio cugino soffriva tantissimo lo tenni stretto a me sussurrandogli parole su parole e dicendogli che doveva resistere, perché finalmente eravamo liberi – qualunque cosa significasse essere liberi -.

Era finita. Avremmo potuto ricominciare a vivere. Presto ci saremmo riuniti alle nostre famiglie. Avremmo nuovamente celebrato le varie festività e mangiato, riso e ballato. Parlai a lungo con Isaac, come se le mie parole potessero davvero aiutarlo a sopravvivere. Dicevo tutto quello che mi passava per la testa e quando non avevo quasi più voce per parlare, mi sforzavo di ritrovarla, anche se vedevo mio cugino stare sempre peggio. Credevo che se io avessi parlato ad alta voce, allora lui si sarebbe ripreso. Sembrava che ogni perdita, ogni tortura e ogni umiliazione che avevamo sofferto negli ultimi sei anni avrebbero avuto un senso solo se anche lui fosse sopravvissuto.

Lo cullai per tutta la notte. Anche dopo la sua morte. Non riuscivo a separarmi da lui, a lasciarlo andare. Continuai a parlargli con le lacrime che mi rigavano le guance. La mattina dopo, quando portarono via il suo corpo, cercai disperatamente di riabbracciarlo, di andare con lui, ovunque lo avrebbero portato. Ma alla fine crollai. Per qualche strana ragione, al contrario di mio cugino Isaac, io non morii. Perché no? Con il corso degli anni mi sono posto numerose volte questa domanda e chissà, forse adesso Isaac mi guarda dall’alto, proteggendomi. O forse lui si è sentito veramente libero morendo, mentre io mi sono sentito libero vivendo.

E dopo che cosa hai fatto?

Quando le persone mi chiedono di raccontare di come mi sentivo dopo la liberazione, posso parlare solo dei primi giorni. Poco dopo la liberazione andai in coma per tre mesi, poco prima di perdere coscienza immaginai un gesuita polacco che mi issava sulle sue spalle per portarmi a un campo medico. Date le condizioni in cui mi trovavo, era molto facile confondere l’immaginazione con la realtà ma poi, con mia enorme sorpresa, scoprii che quel prete non era un’allucinazione ma era reale!

Quell’uomo si era unito a un gruppo di dottori e infermiere francesi che mediante delle tende avevano costruito un ospedale da campo. Quel prete mi aveva davvero issato sulle sue spalle e mi portava in giro come se fossi stato una borsa piena di ossa dal peso di 31 kl, il che è esattamente quanto pesavo. Lui cercava di confortarmi sussurrando varie parole, poi mi chiese il mio nome. Riuscii a mormorare: “Benek”.

D’un tratto, mi disse qualcosa che non dimenticherò mai: “Benek, ricordati che devi essere orgoglioso della tua religione. Il tuo popolo ha sofferto moltissimo, e tu hai pagato un prezzo molto alto per essere ebreo. Non abbandonare mai la tua nobile religione”.

Anche se tutto quello fosse stato frutto della mia fantasia, quelle parole sarebbero comunque riuscite a rimanermi nel cuore. Sapere che un prete cattolico mi stava salvando la vita mi fece immediatamente cambiare prospettiva su molte cose, ad esempio sui Gentiles. E i polacchi.

Capii che ogni religione e gruppo religioso è composto da delle persone che credono nel giusto e che si comportano con rispetto. Che, nonostante le nostre differenze, condividiamo le stesse cose. Capii che è meglio per tutti onorare le nostre differenze piuttosto che disprezzarle.

Quando raggiungemmo la tenda medica, gli assistenti dei dottori gentilmente e con molto rispetto mi adagiarono su un lettino, coprendomi con un vero lenzuolo e con una coperta. Poi mi nutrirono per via endovenosa attraverso un tubicino. Dopo essere stato picchiato così tante volte, e dopo aver patito così tanto la fame, non riuscivo a comprendere tutto quello. Alla fine svenni e andai in coma.

Tutto quello che so è che quando mi risvegliai mi trovavo in un comodo letto d’ospedale, in un bellissimo monastero bavarese chiamato St. Ottilien. I monaci avevano dedicato un’ala del monastero alle cure e alla riabilitazione dei sopravvissuti dell’Olocausto.

Rimasi al St. Ottilien per numerosi mesi, cercando di ritrovare le mie forze.

Un giorno sentii un gruppo di giovai ebrei cantare canzoni ebraiche sulla Terra Promessa. Li guardai e notai che indossavano delle uniforme bianche e blu. Chiesi al loro responsabile chi fossero quei giovani, e lui mi disse che erano orfani cui i genitori erano stati uccisi dai nazisti.

È stato inspirante scoprire che quegli orfani, nonostante avessero sofferto così tanto, avessero in programma di fare cose molto importanti; erano Chalutzim, pionieri, che volevano creare una patria ebraica in Palestina.

Con molto entusiasmo chiesi a quel gruppo se potessi unirmi a loro, e fui onorato quando loro accettarono. Ero più che pronto a fare parte di un movimento che voleva costruire una patria ebraica, per assicurare la sicurezza del nostro popolo. Contento, un paio di giorni dopo i monaci mi fecero sapere che ormai le mie condizioni erano migliorate talmente tanto che potevo lasciare il St. Ottilien.

Nel periodo che trascorsi con i Chalutzim studiai ebraico e come vivere come un Chalutzimkibbutznik. Questa comunità si basava sugli ideali e sulle pratiche del Sionismo, unendo la mente al fisico per mantenerci sempre vigili e uniti. Imparammo anche a combattere, per difenderci in caso di attacchi. Imparammo a combattere mentalmente, emotivamente e fisicamente, per non essere più delle vittime passive.

Poiché il nostro gruppo non aveva soldi e avevamo delle attrezzature primitive, quando ci mettemmo in marcia al posto dei fucili ci portammo dietro dei bastoni. Sapevamo soltanto usare l’unica pistola che il Kibbutz possedeva: una Luger tedesca.

Per circa quattro mesi vissi a Ma’apilim. Le giornate che trascorsi lì somigliavano a quelle dei militari durante l’addestramento. Verso la fine del 1945, fui onorato nell’essere scelto a partecipare alla prima prova di Aliyah. (Consisteva in una missione illegale e molto pericolosa, il cui nome in codice era Ha’apala, che permetteva agli ebrei rifugiati di emigrare in Palestina in nave.)

Io e gli altri orfani dell’Olocausto, saremmo stati i primi ad arrivare in Palestina.

Avevamo documenti falsi e identità false ed eravamo tutti entusiasti di unirci ad altre centinaia di Chalutzim provenienti da tutta Europa. Eravamo così numerosi che avremmo potuto riempire una nave intera!

Ci saremmo incontrati in un luogo segreto, vicino a Francoforte, da lì avremmo attraversato il Mar Mediterraneo per dirigersi verso la nostra Terra Promessa.

Prima di partire non sapevamo quasi niente, non ricevevamo informazioni, tutti doveva rimanere segreto per non rischiare che qualcuno sabotasse l’intero piano. Se fossimo stati scoperti con grandi probabilità saremmo stati uccisi, o comunque sia arrestati, poiché gli inglesi avevano proibito agli ebrei di raggiungere la Palestina.

Qualche giorno prima di partire io e un mio amico, Avrum, decidemmo di andare a trovare Rachel, una nostra amica che si era ammalata e che era stata riportata al St. Ottilien. Durante quella visita Avrum ed io ci sedemmo sul lettino di Rachel, in un reparto per donne dell’ospedale. Parlammo per quasi due ore, dicendo a Rachel che non aveva scelta, che noi volevamo che lei guarisse presto affinché successivamente potesse partire a sua volta e raggiungerci in Palestina.

Per tutto il tempo, nel letto accanto a quello di Rachel, c’era una donna incinta, che era del tutto immobilizzata perché la sua gamba ferita era stata elevata. Quel giorno, comunque, poiché volevo solo salutare Rachel, non rivolsi la mia attenzione a quella donna.

In seguito scoprii che “quella donna incinta” aveva chiesto a Rachel:

“Chi erano quei due ragazzi? Quei due giovani che ti erano venuti a trovare? Chi era quello moro, con i capelli ondulati, che mi ricordava così tanto mio fratello più piccolo?”.

“Oh, è Benyameen” aveva risposto Rachel, pronunciando il mio nome in ebraico.

Con eccitazione, la donna aveva replicato:

“Avevo un fratello che si chiamava Baynish! Per caso hai una fotografia di quel giovanotto?”.

E Rachel, che casualmente aveva ricevuto una fotografia di noi dieci, gliela mostrò. Quando la donna guardò la fotografia, per poco non svenne. Urlò:

“Oh, è mio fratello Baynish!”

Non aveva idea che fossi sopravvissuto e poiché quando andai a trovare Rachel poté vedere solo i miei capelli, e un po’ del mio profilo, non aveva avuto modo di riconoscermi. Inoltre, negli ultimi due anni ero cambiato molto, ero cresciuto, ero alzato e anche la mia voce era cambiata. Di me era rimasto poco o niente di quel fratellino che lei ricordava.

Credevamo non ci saremmo mai più rivisti, e invece mi ero trovato vicino a mia sorella per oltre due ore! Sembrava che un altro miracolo fosse avvenuto.

Nonostante parlare del piano di cui facevo parte fosse pericoloso, poiché si trattava di una missione segreta, Rachel capì che doveva dare a mia sorella Lola tutte le informazioni di cui necessitava.

Lola, ancora incinta e con una caviglia rotta non poteva raggiungermi, così mandò un nostro cugino a chiamarmi e a riportarmi da lei, affinché potessimo riunirci.

Lui mi trovò e nonostante scegliere fosse molto difficile, decisi di lasciare i Chalutzim e quella bellissima opportunità di far parte di una missione storica per contribuire a costruire lo stato d’Israele per riunirmi alla mia sorella, l’unica altra sopravvissuta della mia famiglia.

Nonostante fu molto difficile, era destino che mi ricongiungessi a Lola.

Alla fine, Lola ed io abbiamo ricostruito insieme le nostre vite. Ci trasferimmo negli Stati Uniti dove abbiamo continuato a far crescere le nostre famiglie.

Pensi che tutto quello che hai vissuto abbia influenzato chi sei oggi?

Sicuramente sì.

So che nel 2006 sei tornato ad Auschwitz-Birkenau. Qual è stato il primo ricordo che ti è tornato alla mente?

Quando fui separato da mio fratello e da mia sorella.

Sono tornato in Polonia con la mia famiglia, ma quando ci siamo avvicinati ad Auschwitz d’improvviso non sembravo più un nonno contento, eccitato di essere in vacanza con la mia famiglia in una soleggiata giornata estiva del 2006. Mi sentii istantaneamente catapultato nel 1944, ed ero tornato un prigioniero di quindici anni internato in un campo di concentramento.

Immagini, odori e ricordi del passato mi invasero: uniformi marrone… svastiche… sirene… Gestapo… SS… lucidi stivali di pelle nera… cani pronti a sbranare… pistole… fucili… urla… grida… fruste… fuoco… fumo… ceneri… il volto di mia madre… mio fratello chiuso in un silenzio terrorizzante… selezioni… montagne di cadaveri… bambini selvaggiamente separati dalle loro madri… forni… pozzi di fuoco… espressioni spaventate… fame… camere a gas… filo spinato… kapos… pale… mazze… in piedi per ore a congelare durante i freddi appelli… facce morenti… occhi sporgenti annientati di sangue… tifo… marce della morte… carri bestiame… bunkers… soffitte… percosse… pidocchi… vermi… mio cugino, sfinito e morente… la morte… ancora la morte… sempre la morte.

Tutto il mio corpo era scosso dal terrore, il mio cuore batteva talmente forte che fui sorpreso che gli altri non potessero sentirlo. Ero così scioccato che la testa cominciò a girarmi forte, come se potesse svitarsi dal mio collo. Chiusi gli occhi, cercando disperatamente di fermare quei pensieri e di concentrarmi sul mio bellissimo presente. Non ce la feci.

Grida di terrore e di angoscia mi riempivano la testa, il cuore e l’anima. Queste urla furono però presto soffocate dalle assordanti voci dei nazisti, che senza pietà nella mia testa ripresero a gridare:

JUDEN RAUS, ACHTUNG!” “LOS LOS!” “RAUS SCHNELL!” “DU VERFLUCHTE JUDEN”! E i kapos urlavano: “ZUM APPEL!” “DIE MUTZE ABNEHMEN!” SCHWEINHUNT!”

Se non conosci il significato delle parole che ho appena scritto, ritieniti fortunato.

Quel giorno, verso sera, ci dirigemmo a Birkenau. Non appena posai lo sguardo sulla piattaforma dove i nazisti ci avevano obbligato a scendere dai carri bestiame – dividendoci per sempre dai nostri cari – ondate di terrore continuarono a eruttare dalla profondità della mia anima.

Dopo aver visitato il campo trattenemmo nuovamente il respiro quando ci trovammo alla palude dove i nazisti obbligavano gli internati ebrei a scaricare le ceneri umane nelle acque paludose. Ora le rane vivono e si riproducono tra le ceneri dei nostri cari.

Abbiamo visto anche il punto in cui gli internati, poiché i crematori non “lavoravano” velocemente per uccidere senza interruzione, furono inceneriti. Alcuni erano ancora vivi.

Combattere la nausea e le vertigini era impossibile, e una solita, rabbiosa domanda risuonava chiaramente nella mia testa: “Dov’era il mondo?”

Finalmente completammo quel tour dell’inferno e cercammo di placare tutti quegli orrori. Infine, fummo tutti quanti meravigliosamente sorpresi nel notare che, dopo tutta quell’angoscia, ci stava aspettando qualcosa di positivo, pieno di speranza.

Quasi come se ci stessero attendendo, proprio davanti al memoriale notammo una brigata di soldati israeliani. Si trattava di uomini e donne in divisa.

Stavano facendo una cerimonia commemorativa in ebraico, che includeva recitare il Kaddish, reggendo un’enorme bandiera dell’Israele. Alla conclusione della cerimonia, hanno cantato l’inno nazionale dell’Israele “Hatikvah” (Speranza).

Le lacrime cadevano copiosamente dai nostri occhi, scendendo lungo le nostre guance, e in quel modo riuscimmo a dare una voce alle nostre emozioni e ai sentimenti fermi dentro di noi.

Che conclusione perfetta per una giornata triste, molto triste, una conclusione meravigliosa per un viaggio significativo e memorabile.

Sei il fondatore della ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation e credo fermamente che quello che stai facendo sia molto importante. La missione della tua fondazione è quella di assicurarsi che la memoria e le lezioni della Shoah non siano dimenticate. Puoi per favore raccontarci qualcosa in più della fondazione?

Ho fondato la ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation per evitare che il mondo dimentichi. Supportiamo opportunità educative e incontri in tutto il mondo, inclusi i miei, in cui parlo di quello che mi è successo. Inoltre, produciamo e offriamo spille con scritto in ebraico la parola “Zachor”, che significa “Ricorda”. Vengono consegnante ai nostri incontri a coloro che imparano qualcosa sull’Olocausto, come qualcosa di fisico, un modo per spronarli a non dimenticare che cosa hanno imparato sulla Shoah e del loro incontro con un sopravvissuto all’Olocausto.

Poiché il numero dei sopravvissuti all’Olocausto diminuisce a vista d’occhio, è un nostro compito assicurarci che gli altri imparino quelle lezioni. I giovani che partecipano ai nostri incontri, che ci sentono parlare, o che leggono le nostre testimonianze, fanno parte dell’ultima generazione che può avere un contatto con un sopravvissuto. Saranno gli ultimi a poter testimoniare la verità. Avranno la responsabilità di fare in modo che le nostre storie, e le lezioni che vogliamo condividere, continuino a vivere anche dopo la nostra morte.

Ci hai parlato delle spille con la scritta “ZACHOR”, che trovo molto interessanti. Possiamo riceverle anche dall’estero?

Sì, è possibile ricevere le spille anche all’estero, ma sfortunatamente non posso pagare le spese di spedizione. Le spille possono essere richieste con una piccola donazione, e per maggiori informazioni v’invito a leggere QUESTA PAGINA

Noi internati ci sentivamo strani, e decine di emozioni albergavano dentro di noi. Eravamo contenti che tutto quello sarebbe finito, che la paura costante di morire se ne sarebbe andata, ma avremmo anche dovuto imparare di nuovo a prenderci cura di noi stessi. Non avevamo più una casa e non sapevamo come riuscire a sopravvivere. Non c’era nessuno pronto ad abbracciarci.

Il giorno della liberazione mio cugino Isaac ed io riuscivamo a malapena a stare in piedi. Per non cadere ci aggrappavamo l’uno all’altro, troppo storditi per pensare qualcosa. Vedemmo due soldati americani approcciarci, erano giovani, puliti e in salute. Non sapevamo che cosa pensare o come sentirci. Quei soldati tentarono di nascondere dietro a dei sorrisi amici il loro orrore nel vedere le nostre condizioni. Allungarono una mano verso di noi e ci offrirono una lattina di Spam.

Naturalmente questi soldati si comportarono al meglio, volevano fare di tutto per aiutarci così ci diedero da mangiare. Dopo aver mangiato però noi deportati ci sentimmo ancora peggio. Eravamo così malnutriti che mangiare qualcosa si rivelò un grave errore.

Sfortunatamente molti di noi si ammalarono di una dissenteria dolorosissima. Nonostante entrambi fossero malati, mio cugino Isaac stava ancora peggio di me. Così, proprio la notte di quella tanto attesa liberazione, dopo tutto quello che avevamo vissuto e sofferto, lui si ammalò gravemente.

Mentre mio cugino soffriva tantissimo lo tenni stretto a me sussurrandogli parole su parole e dicendogli che doveva resistere, perché finalmente eravamo liberi – qualunque cosa significasse essere liberi -.

Era finita. Avremmo potuto ricominciare a vivere. Presto ci saremmo riuniti alle nostre famiglie. Avremmo nuovamente celebrato le varie festività e mangiato, riso e ballato. Parlai a lungo con Isaac, come se le mie parole potessero davvero aiutarlo a sopravvivere. Dicevo tutto quello che mi passava per la testa e quando non avevo quasi più voce per parlare, mi sforzavo di ritrovarla, anche se vedevo mio cugino stare sempre peggio. Credevo che se io avessi parlato ad alta voce, allora lui si sarebbe ripreso. Sembrava che ogni perdita, ogni tortura e ogni umiliazione che avevamo sofferto negli ultimi sei anni avrebbero avuto un senso solo se anche lui fosse sopravvissuto.

Lo cullai per tutta la notte. Anche dopo la sua morte. Non riuscivo a separarmi da lui, a lasciarlo andare. Continuai a parlargli con le lacrime che mi rigavano le guance. La mattina dopo, quando portarono via il suo corpo, cercai disperatamente di riabbracciarlo, di andare con lui, ovunque lo avrebbero portato. Ma alla fine crollai. Per qualche strana ragione, al contrario di mio cugino Isaac, io non morii. Perché no? Con il corso degli anni mi sono posto numerose volte questa domanda e chissà, forse adesso Isaac mi guarda dall’alto, proteggendomi. O forse lui si è sentito veramente libero morendo, mentre io mi sono sentito libero vivendo.

E dopo che cosa hai fatto?

Quando le persone mi chiedono di raccontare di come mi sentivo dopo la liberazione, posso parlare solo dei primi giorni. Poco dopo la liberazione andai in coma per tre mesi, poco prima di perdere coscienza immaginai un gesuita polacco che mi issava sulle sue spalle per portarmi a un campo medico. Date le condizioni in cui mi trovavo, era molto facile confondere l’immaginazione con la realtà ma poi, con mia enorme sorpresa, scoprii che quel prete non era un’allucinazione ma era reale!

Quell’uomo si era unito a un gruppo di dottori e infermiere francesi che mediante delle tende avevano costruito un ospedale da campo. Quel prete mi aveva davvero issato sulle sue spalle e mi portava in giro come se fossi stato una borsa piena di ossa dal peso di 31 kl, il che è esattamente quanto pesavo. Lui cercava di confortarmi sussurrando varie parole, poi mi chiese il mio nome. Riuscii a mormorare: “Benek”.

D’un tratto, mi disse qualcosa che non dimenticherò mai: “Benek, ricordati che devi essere orgoglioso della tua religione. Il tuo popolo ha sofferto moltissimo, e tu hai pagato un prezzo molto alto per essere ebreo. Non abbandonare mai la tua nobile religione”.

Anche se tutto quello fosse stato frutto della mia fantasia, quelle parole sarebbero comunque riuscite a rimanermi nel cuore. Sapere che un prete cattolico mi stava salvando la vita mi fece immediatamente cambiare prospettiva su molte cose, ad esempio sui Gentiles. E i polacchi.

Capii che ogni religione e gruppo religioso è composto da delle persone che credono nel giusto e che si comportano con rispetto. Che, nonostante le nostre differenze, condividiamo le stesse cose. Capii che è meglio per tutti onorare le nostre differenze piuttosto che disprezzarle.

Quando raggiungemmo la tenda medica, gli assistenti dei dottori gentilmente e con molto rispetto mi adagiarono su un lettino, coprendomi con un vero lenzuolo e con una coperta. Poi mi nutrirono per via endovenosa attraverso un tubicino. Dopo essere stato picchiato così tante volte, e dopo aver patito così tanto la fame, non riuscivo a comprendere tutto quello. Alla fine svenni e andai in coma.

Tutto quello che so è che quando mi risvegliai mi trovavo in un comodo letto d’ospedale, in un bellissimo monastero bavarese chiamato St. Ottilien. I monaci avevano dedicato un’ala del monastero alle cure e alla riabilitazione dei sopravvissuti dell’Olocausto.

Rimasi al St. Ottilien per numerosi mesi, cercando di ritrovare le mie forze.

Un giorno sentii un gruppo di giovai ebrei cantare canzoni ebraiche sulla Terra Promessa. Li guardai e notai che indossavano delle uniforme bianche e blu. Chiesi al loro responsabile chi fossero quei giovani, e lui mi disse che erano orfani cui i genitori erano stati uccisi dai nazisti.

È stato inspirante scoprire che quegli orfani, nonostante avessero sofferto così tanto, avessero in programma di fare cose molto importanti; erano Chalutzim, pionieri, che volevano creare una patria ebraica in Palestina.

Con molto entusiasmo chiesi a quel gruppo se potessi unirmi a loro, e fui onorato quando loro accettarono. Ero più che pronto a fare parte di un movimento che voleva costruire una patria ebraica, per assicurare la sicurezza del nostro popolo. Contento, un paio di giorni dopo i monaci mi fecero sapere che ormai le mie condizioni erano migliorate talmente tanto che potevo lasciare il St. Ottilien.

Nel periodo che trascorsi con i Chalutzim studiai ebraico e come vivere come un Chalutzimkibbutznik. Questa comunità si basava sugli ideali e sulle pratiche del Sionismo, unendo la mente al fisico per mantenerci sempre vigili e uniti. Imparammo anche a combattere, per difenderci in caso di attacchi. Imparammo a combattere mentalmente, emotivamente e fisicamente, per non essere più delle vittime passive.

Poiché il nostro gruppo non aveva soldi e avevamo delle attrezzature primitive, quando ci mettemmo in marcia al posto dei fucili ci portammo dietro dei bastoni. Sapevamo soltanto usare l’unica pistola che il Kibbutz possedeva: una Luger tedesca.

Per circa quattro mesi vissi a Ma’apilim. Le giornate che trascorsi lì somigliavano a quelle dei militari durante l’addestramento. Verso la fine del 1945, fui onorato nell’essere scelto a partecipare alla prima prova di Aliyah. (Consisteva in una missione illegale e molto pericolosa, il cui nome in codice era Ha’apala, che permetteva agli ebrei rifugiati di emigrare in Palestina in nave.)

Io e gli altri orfani dell’Olocausto, saremmo stati i primi ad arrivare in Palestina.

Avevamo documenti falsi e identità false ed eravamo tutti entusiasti di unirci ad altre centinaia di Chalutzim provenienti da tutta Europa. Eravamo così numerosi che avremmo potuto riempire una nave intera!

Ci saremmo incontrati in un luogo segreto, vicino a Francoforte, da lì avremmo attraversato il Mar Mediterraneo per dirigersi verso la nostra Terra Promessa.

Prima di partire non sapevamo quasi niente, non ricevevamo informazioni, tutti doveva rimanere segreto per non rischiare che qualcuno sabotasse l’intero piano. Se fossimo stati scoperti con grandi probabilità saremmo stati uccisi, o comunque sia arrestati, poiché gli inglesi avevano proibito agli ebrei di raggiungere la Palestina.

Qualche giorno prima di partire io e un mio amico, Avrum, decidemmo di andare a trovare Rachel, una nostra amica che si era ammalata e che era stata riportata al St. Ottilien. Durante quella visita Avrum ed io ci sedemmo sul lettino di Rachel, in un reparto per donne dell’ospedale. Parlammo per quasi due ore, dicendo a Rachel che non aveva scelta, che noi volevamo che lei guarisse presto affinché successivamente potesse partire a sua volta e raggiungerci in Palestina.

Per tutto il tempo, nel letto accanto a quello di Rachel, c’era una donna incinta, che era del tutto immobilizzata perché la sua gamba ferita era stata elevata. Quel giorno, comunque, poiché volevo solo salutare Rachel, non rivolsi la mia attenzione a quella donna.

In seguito scoprii che “quella donna incinta” aveva chiesto a Rachel:

“Chi erano quei due ragazzi? Quei due giovani che ti erano venuti a trovare? Chi era quello moro, con i capelli ondulati, che mi ricordava così tanto mio fratello più piccolo?”.

“Oh, è Benyameen” aveva risposto Rachel, pronunciando il mio nome in ebraico.

Con eccitazione, la donna aveva replicato:

“Avevo un fratello che si chiamava Baynish! Per caso hai una fotografia di quel giovanotto?”.

E Rachel, che casualmente aveva ricevuto una fotografia di noi dieci, gliela mostrò. Quando la donna guardò la fotografia, per poco non svenne. Urlò:

“Oh, è mio fratello Baynish!”

Non aveva idea che fossi sopravvissuto e poiché quando andai a trovare Rachel poté vedere solo i miei capelli, e un po’ del mio profilo, non aveva avuto modo di riconoscermi. Inoltre, negli ultimi due anni ero cambiato molto, ero cresciuto, ero alzato e anche la mia voce era cambiata. Di me era rimasto poco o niente di quel fratellino che lei ricordava.

Credevamo non ci saremmo mai più rivisti, e invece mi ero trovato vicino a mia sorella per oltre due ore! Sembrava che un altro miracolo fosse avvenuto.

Nonostante parlare del piano di cui facevo parte fosse pericoloso, poiché si trattava di una missione segreta, Rachel capì che doveva dare a mia sorella Lola tutte le informazioni di cui necessitava.

Lola, ancora incinta e con una caviglia rotta non poteva raggiungermi, così mandò un nostro cugino a chiamarmi e a riportarmi da lei, affinché potessimo riunirci.

Lui mi trovò e nonostante scegliere fosse molto difficile, decisi di lasciare i Chalutzim e quella bellissima opportunità di far parte di una missione storica per contribuire a costruire lo stato d’Israele per riunirmi alla mia sorella, l’unica altra sopravvissuta della mia famiglia.

Nonostante fu molto difficile, era destino che mi ricongiungessi a Lola.

Alla fine, Lola ed io abbiamo ricostruito insieme le nostre vite. Ci trasferimmo negli Stati Uniti dove abbiamo continuato a far crescere le nostre famiglie.

Pensi che tutto quello che hai vissuto abbia influenzato chi sei oggi?

Sicuramente sì.

So che nel 2006 sei tornato ad Auschwitz-Birkenau. Qual è stato il primo ricordo che ti è tornato alla mente?

Quando fui separato da mio fratello e da mia sorella.

Sono tornato in Polonia con la mia famiglia, ma quando ci siamo avvicinati ad Auschwitz d’improvviso non sembravo più un nonno contento, eccitato di essere in vacanza con la mia famiglia in una soleggiata giornata estiva del 2006. Mi sentii istantaneamente catapultato nel 1944, ed ero tornato un prigioniero di quindici anni internato in un campo di concentramento.

Immagini, odori e ricordi del passato mi invasero: uniformi marrone… svastiche… sirene… Gestapo… SS… lucidi stivali di pelle nera… cani pronti a sbranare… pistole… fucili… urla… grida… fruste… fuoco… fumo… ceneri… il volto di mia madre… mio fratello chiuso in un silenzio terrorizzante… selezioni… montagne di cadaveri… bambini selvaggiamente separati dalle loro madri… forni… pozzi di fuoco… espressioni spaventate… fame… camere a gas… filo spinato… kapos… pale… mazze… in piedi per ore a congelare durante i freddi appelli… facce morenti… occhi sporgenti annientati di sangue… tifo… marce della morte… carri bestiame… bunkers… soffitte… percosse… pidocchi… vermi… mio cugino, sfinito e morente… la morte… ancora la morte… sempre la morte.

Tutto il mio corpo era scosso dal terrore, il mio cuore batteva talmente forte che fui sorpreso che gli altri non potessero sentirlo. Ero così scioccato che la testa cominciò a girarmi forte, come se potesse svitarsi dal mio collo. Chiusi gli occhi, cercando disperatamente di fermare quei pensieri e di concentrarmi sul mio bellissimo presente. Non ce la feci.

Grida di terrore e di angoscia mi riempivano la testa, il cuore e l’anima. Queste urla furono però presto soffocate dalle assordanti voci dei nazisti, che senza pietà nella mia testa ripresero a gridare:

JUDEN RAUS, ACHTUNG!” “LOS LOS!” “RAUS SCHNELL!” “DU VERFLUCHTE JUDEN”! E i kapos urlavano: “ZUM APPEL!” “DIE MUTZE ABNEHMEN!” SCHWEINHUNT!”

Se non conosci il significato delle parole che ho appena scritto, ritieniti fortunato.

Quel giorno, verso sera, ci dirigemmo a Birkenau. Non appena posai lo sguardo sulla piattaforma dove i nazisti ci avevano obbligato a scendere dai carri bestiame – dividendoci per sempre dai nostri cari – ondate di terrore continuarono a eruttare dalla profondità della mia anima.

Dopo aver visitato il campo trattenemmo nuovamente il respiro quando ci trovammo alla palude dove i nazisti obbligavano gli internati ebrei a scaricare le ceneri umane nelle acque paludose. Ora le rane vivono e si riproducono tra le ceneri dei nostri cari.

Abbiamo visto anche il punto in cui gli internati, poiché i crematori non “lavoravano” velocemente per uccidere senza interruzione, furono inceneriti. Alcuni erano ancora vivi.

Combattere la nausea e le vertigini era impossibile, e una solita, rabbiosa domanda risuonava chiaramente nella mia testa: “Dov’era il mondo?”

Finalmente completammo quel tour dell’inferno e cercammo di placare tutti quegli orrori. Infine, fummo tutti quanti meravigliosamente sorpresi nel notare che, dopo tutta quell’angoscia, ci stava aspettando qualcosa di positivo, pieno di speranza.

Quasi come se ci stessero attendendo, proprio davanti al memoriale notammo una brigata di soldati israeliani. Si trattava di uomini e donne in divisa.

Stavano facendo una cerimonia commemorativa in ebraico, che includeva recitare il Kaddish, reggendo un’enorme bandiera dell’Israele. Alla conclusione della cerimonia, hanno cantato l’inno nazionale dell’Israele “Hatikvah” (Speranza).

Le lacrime cadevano copiosamente dai nostri occhi, scendendo lungo le nostre guance, e in quel modo riuscimmo a dare una voce alle nostre emozioni e ai sentimenti fermi dentro di noi.

Che conclusione perfetta per una giornata triste, molto triste, una conclusione meravigliosa per un viaggio significativo e memorabile.

Sei il fondatore della ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation e credo fermamente che quello che stai facendo sia molto importante. La missione della tua fondazione è quella di assicurarsi che la memoria e le lezioni della Shoah non siano dimenticate. Puoi per favore raccontarci qualcosa in più della fondazione?

Ho fondato la ZACHOR Holocaust Remembrance Foundation per evitare che il mondo dimentichi. Supportiamo opportunità educative e incontri in tutto il mondo, inclusi i miei, in cui parlo di quello che mi è successo. Inoltre, produciamo e offriamo spille con scritto in ebraico la parola “Zachor”, che significa “Ricorda”. Vengono consegnante ai nostri incontri a coloro che imparano qualcosa sull’Olocausto, come qualcosa di fisico, un modo per spronarli a non dimenticare che cosa hanno imparato sulla Shoah e del loro incontro con un sopravvissuto all’Olocausto.

Poiché il numero dei sopravvissuti all’Olocausto diminuisce a vista d’occhio, è un nostro compito assicurarci che gli altri imparino quelle lezioni. I giovani che partecipano ai nostri incontri, che ci sentono parlare, o che leggono le nostre testimonianze, fanno parte dell’ultima generazione che può avere un contatto con un sopravvissuto. Saranno gli ultimi a poter testimoniare la verità. Avranno la responsabilità di fare in modo che le nostre storie, e le lezioni che vogliamo condividere, continuino a vivere anche dopo la nostra morte.

Ci hai parlato delle spille con la scritta “ZACHOR”, che trovo molto interessanti. Possiamo riceverle anche dall’estero?

Sì, è possibile ricevere le spille anche all’estero, ma sfortunatamente non posso pagare le spese di spedizione. Le spille possono essere richieste con una piccola donazione, e per maggiori informazioni v’invito a leggere QUESTA PAGINA

Grazie

per le tue risposte e per tutto quello che stai facendo con la tua fondazione. Come

sai, grazie a UN PONTE per ANNE FRANK, voglio continuare a parlare della Shoah,

delle sue vittime e dei sopravvissuti, promuovendo la pace e combattendo contro

ogni forma di discriminazione. Penso sia molto importante dare messaggi positivi

e continuare a parlare della Shaoh, affinché nessuno dimentichi e affinché tali

atrocità non si ripetano mai più.

Puoi

lasciare un messaggio ai lettori del mio sito, specialmente ai giovani, che

sono il futuro?

Certo. Fermate il bullismo. Tutte le persone nel mondo devono imparare dalla Shoah e devono capire l’importanza di vivere nel rispetto e circondati dalla pace. Lotta per portare il rispetto ovunque, e l’importanza di questo tuo gesto ti spronerà a farlo per sempre.

Inoltre, voglio anche che il mio libro possa essere una fonte d’inspirazione per le generazioni future. Non voglio che loro si sentano dispiaciuti per me, voglio che possano essere inspirati a vivere al meglio le loro vite.

Non possiamo scegliere il nostro destino. Ma anche se ci troviamo al centro di una crisi o di una tragedia, possiamo scegliere se farci rovinare le nostre vite oppure se uscire da tali tragedie e andare avanti. È essenziale capire le conseguenze delle scelte che facciamo. È possibile che dopo una tragedia o un trauma non si riesca più ad andare avanti, ma è anche possibile vivere circostanze estreme e aggrapparsi alla voglia di vivere, aggrapparsi a una vita che merita di essere vissuta.

Per maggiori informazioni visitate il SITO UFFICIALE DELLA ZACHOR HOLOCAUST REMEMBRANCE FOUNDATION

Per maggiori informazioni sul libro Una vita che merita di essere vissuta CLICCA QUI

Certo. Fermate il bullismo. Tutte le persone nel mondo devono imparare dalla Shoah e devono capire l’importanza di vivere nel rispetto e circondati dalla pace. Lotta per portare il rispetto ovunque, e l’importanza di questo tuo gesto ti spronerà a farlo per sempre.

Inoltre, voglio anche che il mio libro possa essere una fonte d’inspirazione per le generazioni future. Non voglio che loro si sentano dispiaciuti per me, voglio che possano essere inspirati a vivere al meglio le loro vite.

Non possiamo scegliere il nostro destino. Ma anche se ci troviamo al centro di una crisi o di una tragedia, possiamo scegliere se farci rovinare le nostre vite oppure se uscire da tali tragedie e andare avanti. È essenziale capire le conseguenze delle scelte che facciamo. È possibile che dopo una tragedia o un trauma non si riesca più ad andare avanti, ma è anche possibile vivere circostanze estreme e aggrapparsi alla voglia di vivere, aggrapparsi a una vita che merita di essere vissuta.

Per maggiori informazioni visitate il SITO UFFICIALE DELLA ZACHOR HOLOCAUST REMEMBRANCE FOUNDATION

Per maggiori informazioni sul libro Una vita che merita di essere vissuta CLICCA QUI